热贡民俗与节日

藏族自古以来就生活在雪域高原,是青藏高原最老的民族,这一地区平均海拔4500米,以其高耸的地势,辽阔的幅员和寒冷的气候,而被称为“世界屋脊”。这里地势高峻、山峦重叠、气候干旱、空气稀薄。在这样一个自然环境和地理条件的特殊土壤里,孕育出了具有浓厚地域特色和民族特色的原始自然宗教。在藏民眼里,整个青藏高原是一块神圣的地区,这里的山成为神山,这里的湖成为圣湖,这里的地下是龙的世界,这里的蓝天是神的天堂,这里完全是一个被自然神灵主宰的世界。在这样一种自然观、世界观和宇宙观的支配下,也就形成了藏族人民对神山、圣湖以及动物、植物的崇拜和禁忌。

大量的考古发现证明,早在新石器时代,热贡地区就已经出现了灵魂不死的观念和灵魂崇拜的现象,而灵魂观念是原始宗教的核心内容。由于藏族及其先民经历了自然崇拜、苯教信仰和藏传佛教三种宗教形式的信仰经历,尤其是到了吐蕃王朝兴盛时期,藏传佛教由于得到了上层统治阶级的推崇,其在藏族宗教信仰中的地位得到了进一步的巩固和加强。因此,藏族传统的自然崇拜和苯教信仰自然而然的处于从属地位。而藏传佛教则吸收和整合了大量有关自然崇拜和苯教文化合理成分,形成你中有我、我中有你的混合型文化。

热贡地区的几个世居民族(主要是藏族、土族和汉族)都有各自崇拜的神灵,形成了独具特色的神灵体系,而这个神灵系统又成为整个藏区的大的神灵系统的一部分。这里的每个村落都有各自的寺院和神庙,同时也都有每个家庭和村落的保护神,这些神灵中有的是河流、湖泊、高山的统治者,有的是某个家庭或村落的保护者。在热贡人民眼里,它们不仅仅是单纯而自然的山和水,而是完全被人格化了的有感情、有生命的神灵,他们赋予了这些带有神性的山水许多动人的神话和传说,而并为之创造了大量优美的颂词与歌舞。这些神灵与当地人生息共存、和睦相处,岁岁年年,永不相弃。

热贡“六月会

热贡“六月会

“六月会”藏语称“周卦鲁如”,“周卦”意为藏历六月,“鲁”原意为水神或龙神,今已

延伸为山水众神的泛称,“如”意为享乐、愉悦。这是青海热贡地区藏族、土族共同参与的最为盛大的民间祭祀活动,这是一种原始宗教氛围浓烈、文化形态与文化内涵复杂而丰富的人文现象。每年农历的六月十七日至二十五日举行,至今已流传1400多年。“六月会”不变的主题是献祭于神,祭祀远古以来保佑一方平安的山川神灵,告慰祖先和英雄,以舞蹈和供养的方式奉献祭品,消灾解难,祈求丰收。

“六月会”最先由同仁县隆务镇的四合吉村拉开序幕,随后在隆务河流域的藏族、土族村庄相继展开,依次举行各种祭神、娱神的庆典活动,其过程自始至终无不与传统的宗教文化密切相连。

2006年5月,青海省同仁县申报的热贡六月会经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

热贡地区盛行“六月会”的村庄主要是热贡十二部族中的四合吉、苏合日、铁吾、和日加、加察玛、僧格雄(吾屯)、年都乎、郭麻日、尕沙日、托贾卧科日、尕泽东、浪加、麻巴哈拉巴图、东干木、拉康、日杂、银扎木、扎毛、古德、江什加、双朋等村庄。除上述村庄外,阴历元月1日或3日开始,按各村庄自定的程序,举行神舞仪式的村庄还有帕隆务仓、维哇、曲库乎古德、江什加、江龙、完路乎、多哇、瓜什则、官秀、西卜沙、锁乃亥、木合沙、贾加、旺加、和日、斗合沿、扎毛、鲁仓、果盖、卡苏合、兰采、双朋等自然村。

降神师“拉哇”“拉哇”意为神人,汉语称为法师或巫师,在祭祀活动中扮演着特殊的角色。法师被认为是人与神的沟通者,能使神降临附体,代神言事。

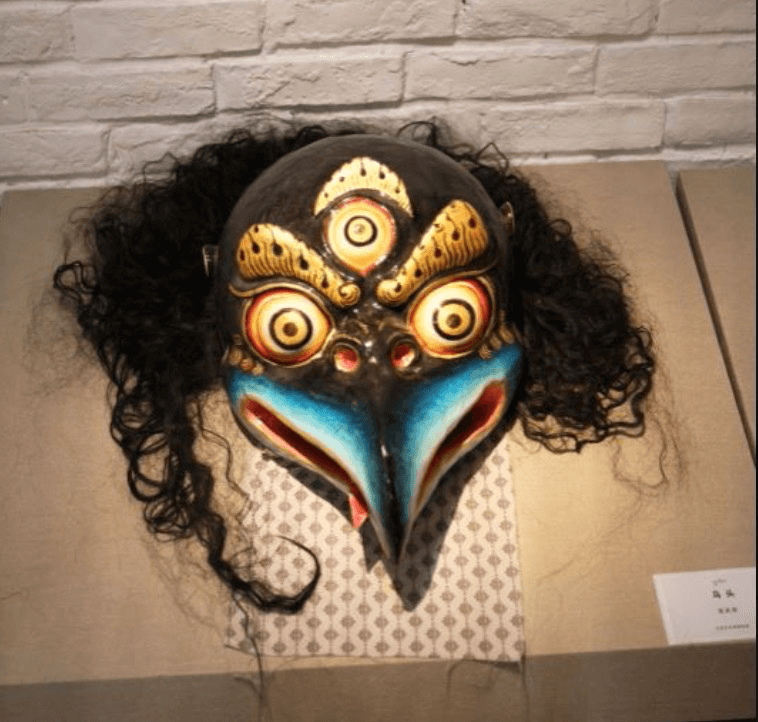

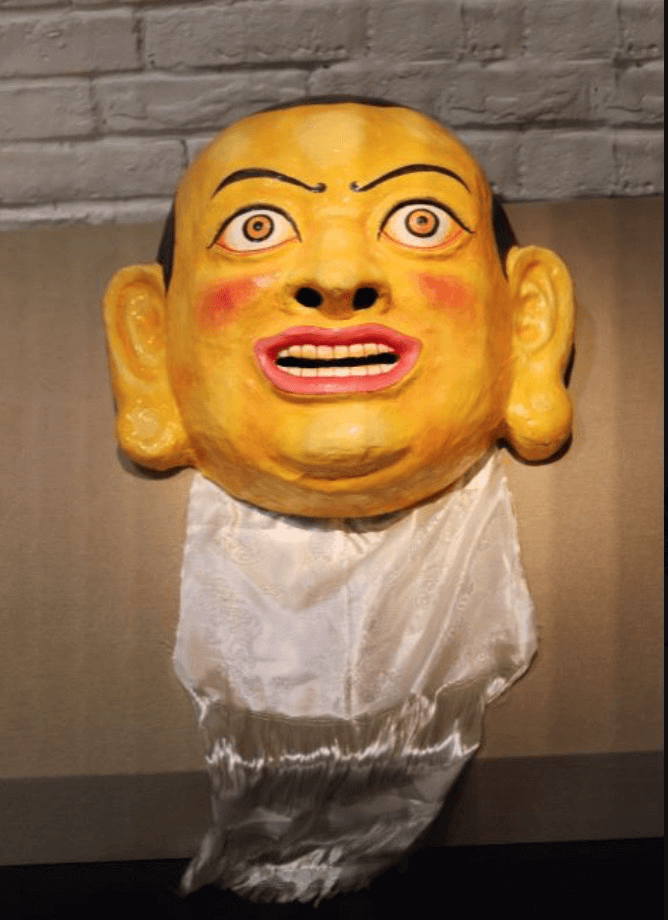

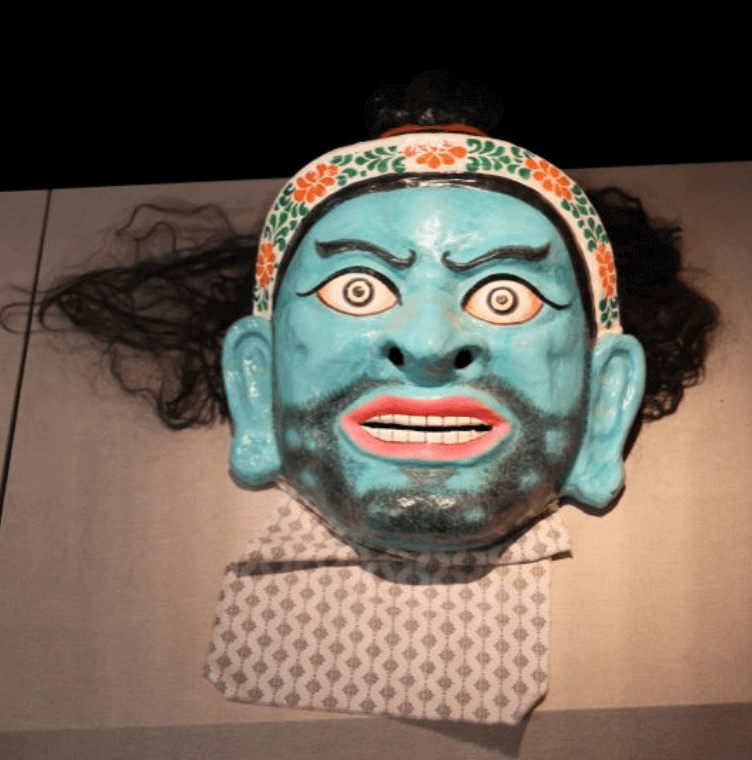

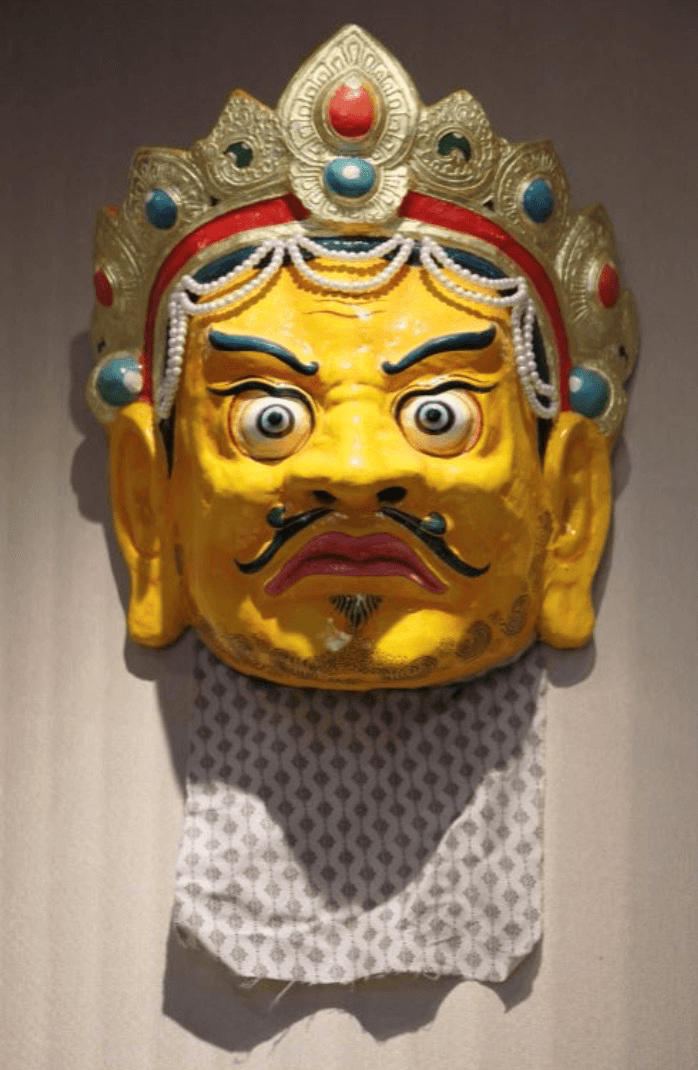

面具类

1-1-1 扎苜扎

1-1-2 游学僧(男)

1-1-3 财神

1-1-4 乌头

1-1-5 护法神

1-1-6 布袋和尚

1-1-7 财神

1-1-8 游学僧(女)

1-1-9 狮面

1-1-10 黄财神

1-1-11 鱷头

1-1-12 吉祥天母

1-2-1 阿尼玛沁塑像

1-2-2 阿尼年钦塑像

1-2-3 二郎神塑像

1-2-4 阿尼夏琼塑像

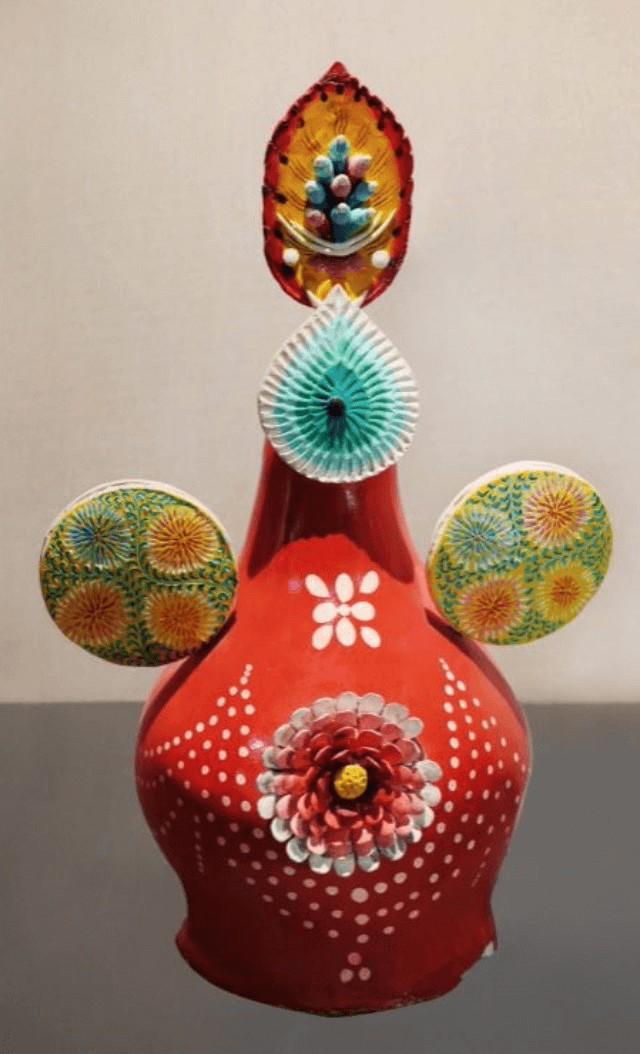

1-3-1 普瓦洲噻庆巴

1-3-2 蔸菈美巴

1-3-3 经部永忠龙杰食子

1-3-4 静者阿噻食子

1-3-5 才旺仁增上师食子

1-3-6 咒护母食子

1-3-7 顶端令郎威严食子

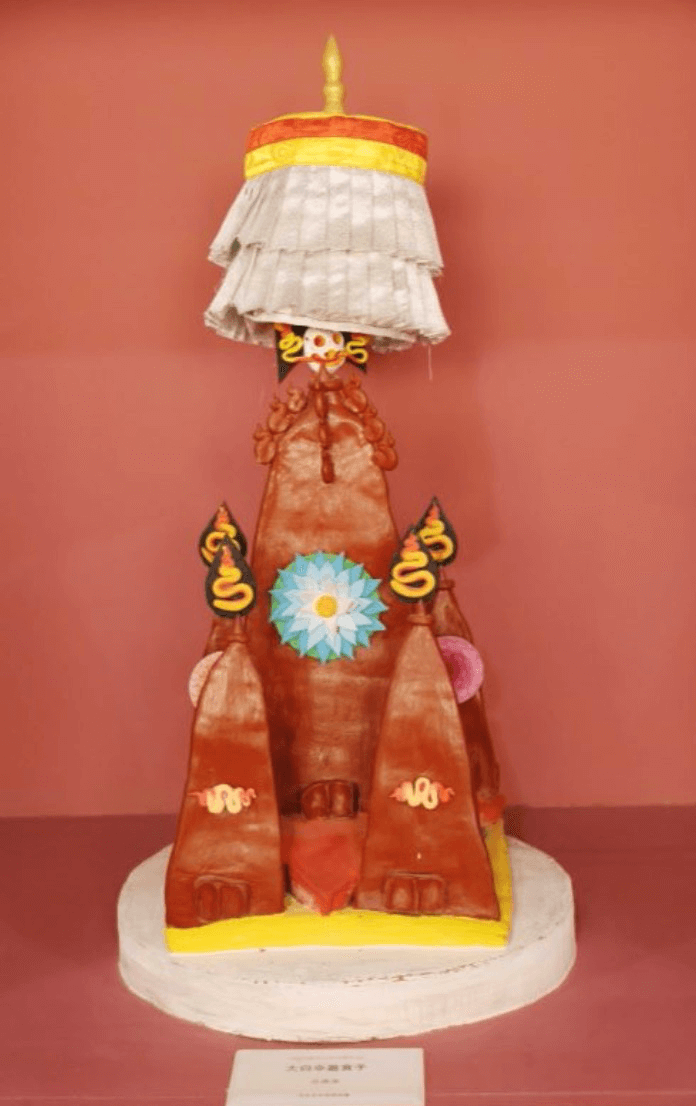

1-3-8 大白伞盖食子

1-3-9 静猛闻法解脱食子

1-3-10 才旺仁增上师食子

1-3-11 救怙主食修魔法扎喜那布

1-3-12 八教诲华青修食

1-3-13 空行母食子

1-3-14 丹坚食子

1-3-15-1

1-3-15-2 那嘎偌喜食子

1-3-16 大威德金刚食子

1-3-17 供奉食子

1-3-18 五部空行母食子

1-3-19 法王食子

1-3-20 会供食子

1-3-21 行善供食

1-3-22 狮面黑堆都食子

1-3-23

行善供食

1-3-24 上师食子

1-3-25 吉祥天母食子

1-3-26 本尊食子

1-4-1 金刚杵

1-6-1 金刚橛

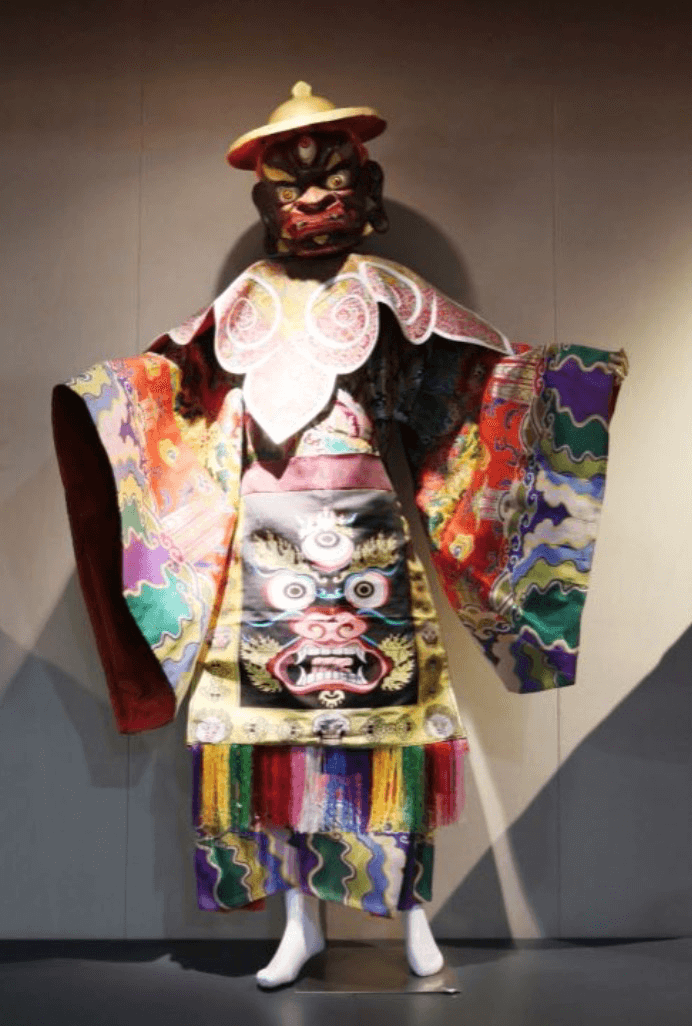

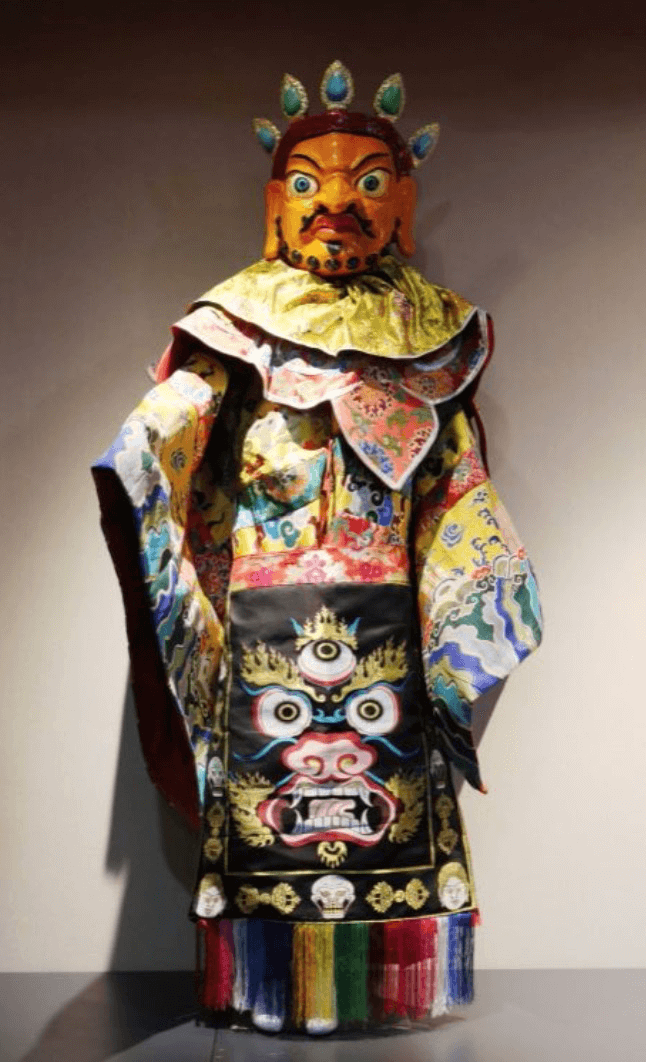

“羌姆”意为跳神,又称金刚舞、法舞,是藏传佛教中非常独特而神秘的祈祀仪式和舞蹈艺术。公元779年,在西藏第一座佛、法、僧三宝俱全的佛教寺院桑耶寺的落成开光大典上,莲花生大师采藏族土风舞、拟兽舞、法器舞、藏族古鼓舞和苯教仪式中的狮、雕、鹿、牛、羊、马等面具舞形式,与他创作的戴着人头骨饰花鬟跳跃的金刚力士舞与佛教哲学的内容相结合,形成了一种哑剧式的舞蹈形式-“羌姆”神舞,用来镇魔酬神,与今天“羌姆”面具中牛神、马神、鹿神等护法神面具舞一脉相承。藏民族悠久的历史文化不仅体现于卷轶浩繁的经典文献,艳丽古朴的绘画雕刻,金碧辉煌的寺院建筑,表露于甘露般清淳、甘甜的民间歌舞,也展现于创造神奇和梦幻般凝重与豪放的藏传佛教寺院“羌姆”神舞面具艺术。

“羌姆”面具是藏族面具艺术的重要组成部分,“羌姆”意为跳神,藏传佛教寺院每逢重要的佛教节日都要举行盛大的宗教仪式-“羌姆”跳神活动。“羌姆”绝非一般娱乐形式,而是一种神圣、严肃、庄重的宗教仪轨祭祀活动,担任表演的僧人穿着各式宽大的神衣,手执法器,戴上象征神、佛、护法、鬼怪的威严而光怪陆的宗教面具,在庄严雄浑的法号、唢呐和鼓钹的伴奏下,按照佛教密宗教义教规表演各种动作、以祭祀先祖、神灵,为芸芸众生消灾驱邪、祈祷福寿吉祥。2009年9月16日,热贡羌姆被青海省人民政府公布列入《第三批青海省级非物质文化遗产名录》。

羌姆服装类

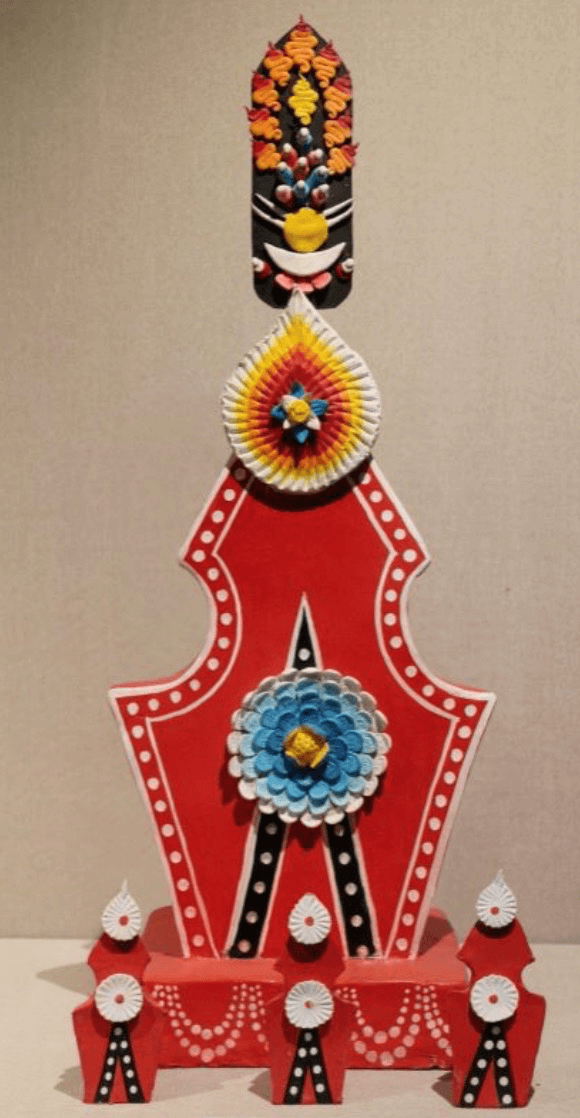

1-5-1 法王

1-5-2 救怙主东智夜叉护法切扎巴拉

1-5-3 宝帐怙主

1-5-4 扎苜扎