一见如故观世音

前言热贡,中国青海省黄南藏族自治州同仁县隆务河流域,你脚下的这片土地;热贡,是智慧之城,是藏族人民传统的八成就之地(一地一寺、一一庙、一个头人一庙宇、一个家庭一佛堂),以壁画、唐卡、堆绣、泥塑、木雕、石雕、金银铜雕而享誉世界的“热贡艺术”即诞生于此;

热贡,是藏、汉、蒙古、土、回、撒拉诸民族共同的家乡。

欢迎来到热贡!

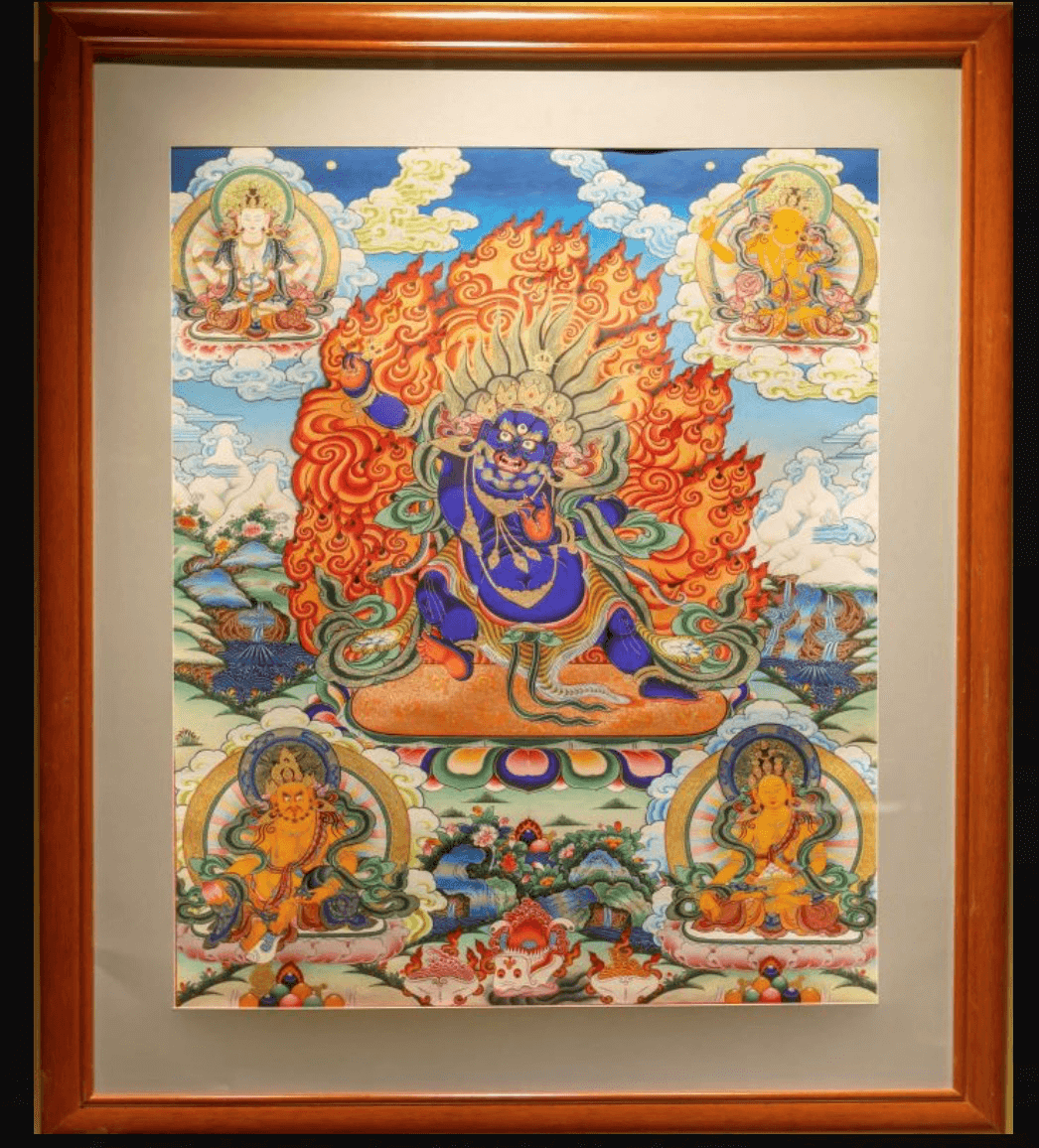

热贡艺术是13世纪以来具有萨迦遗风的“寺社体”社会格局的直接成果,由元代帝师八思巴推动并赞助的尼泊尔尼瓦尔人佛教艺术是热贡艺术的早期源头。在以上下吾屯、郭麻日、年都乎、尕撒日为代表的热贡艺术群落的核心区域,寺社一体的开放性社会格局奠定了后来具有同样开放性的热贡艺术传承体系,亦是今日拥有万人从艺规模的热贡艺术群落的结构性成因;热贡艺术是15世纪以来勉拉·顿珠嘉措的勉唐派画风和17世纪以来藏传佛教格鲁派大力推广井赞助的由藏巴·曲英嘉措活佛在大量吸收融合钦则画风、嘎玛嘎赤画风与汉族寺观艺术基础上创立的新勉唐派宫廷艺术在安多地区的正统传承。

热贡,远离藏文化的腹地,地处汉文化的边缘,却因此以落后的荒芜之地发展成为藏汉乃至多民族文化相互交流、学习的中心地带绽放的花海。独特的地理位置成就了数百年来热贡艺术极具开放性的文化形态,所谓开放性,即是没有标淮答案,海纳百川,兼收并蓄,创造性传承。开放性是热贡艺术存续的根基,开放性使我们与这个世界保持联系。

千百年来,许多文明消失了,而我们人类之间的交往从未停止,凡传承千载的都必然交流千载。就热贡艺术而言,相互往来是其生态,丰富的艺术门类、完整的艺术视野、巨大的传承规模与体系是其群落,热贡艺术由此而成为藏传佛教艺术在今天最主要的传承,亦是中国美术的重要组成部分。

热贡艺术是成就也是土壤,要传承也要发展,热贡艺术博物馆的规划、建成和开放是热贡艺术史上的大事,亦会成为我们相互了解的美好途经。本次展览题为“中国热贡艺术”,我们精选并征集热贡艺术精品800余件组,力图以观众体验为导向,以现代展陈为手段,使之成为热贡艺术新的起点,向我们古老而伟大的中华文明致敬!并祝愿祖国繁荣昌盛!热贡艺术长青!

彩塑

八吉祥,又称佛教八宝、八瑞相,是藏传佛教象征图案中最广为人知的一组。其传统排列如下:1、宝伞;2、一对金鱼;3、宝瓶;4、莲花;5、右旋白海螺;6、吉祥结;7胜利幢;8、金轮。

在佛教传统中,象征好运的八吉祥代表释迦牟尼或成道时以大梵天和帝释天为首的众神敬献给他的供物。在藏族艺术中,象征好运的八吉祥可以分别绘塑,也可两个、四个或八个一组,当成组绘塑时,它们常常被设计为一个巨大的瓶状图案。

彩塑

金刚手菩萨,梵文Vajrapani,八大菩萨之一。因手执金刚杵而得名,常侍卫于佛,是诸佛力量人格化身。《阿含经》中记载:“密迹金刚力士在如来后,手执金刚杵。”《大宝积经》中也有“金刚力士,名曰密迹,住世尊右,手执金刚”的说法。

泥塑

5-2-2 金刚手菩萨像

5-2-3 金刚手菩萨像

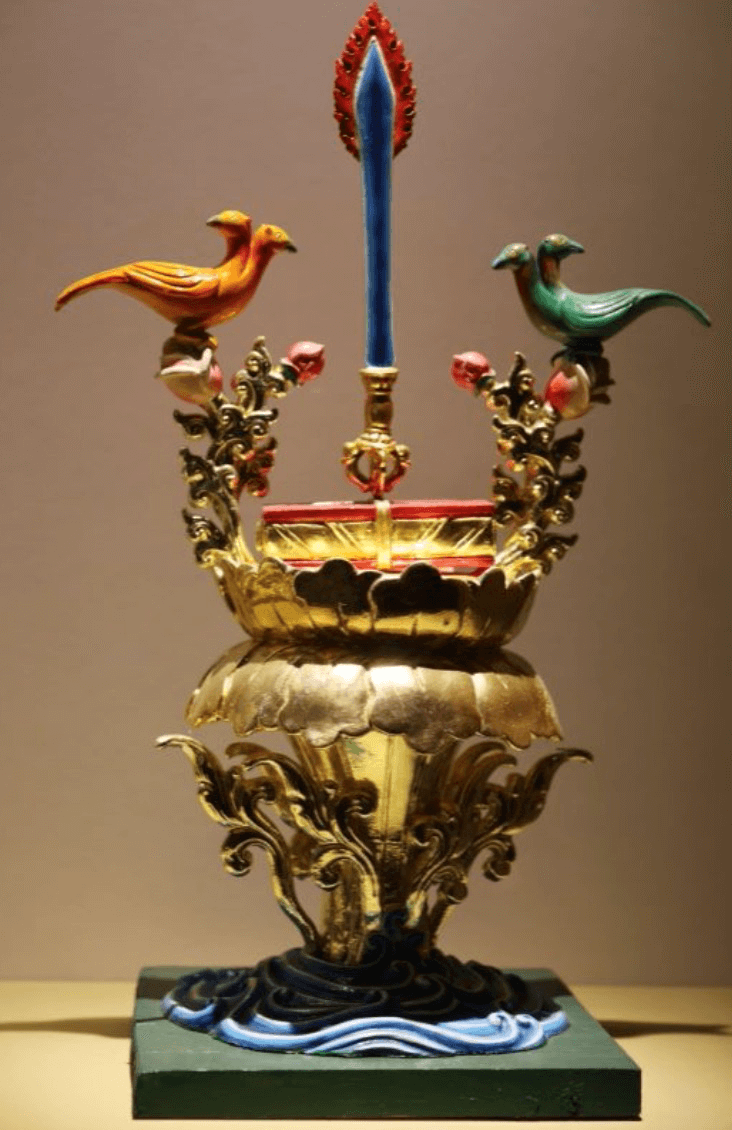

5-3-1 5-3-2 莲花宝剑 文殊菩萨右手或右肩所持法器

5-4-1 狮子

5-4-2 马宝

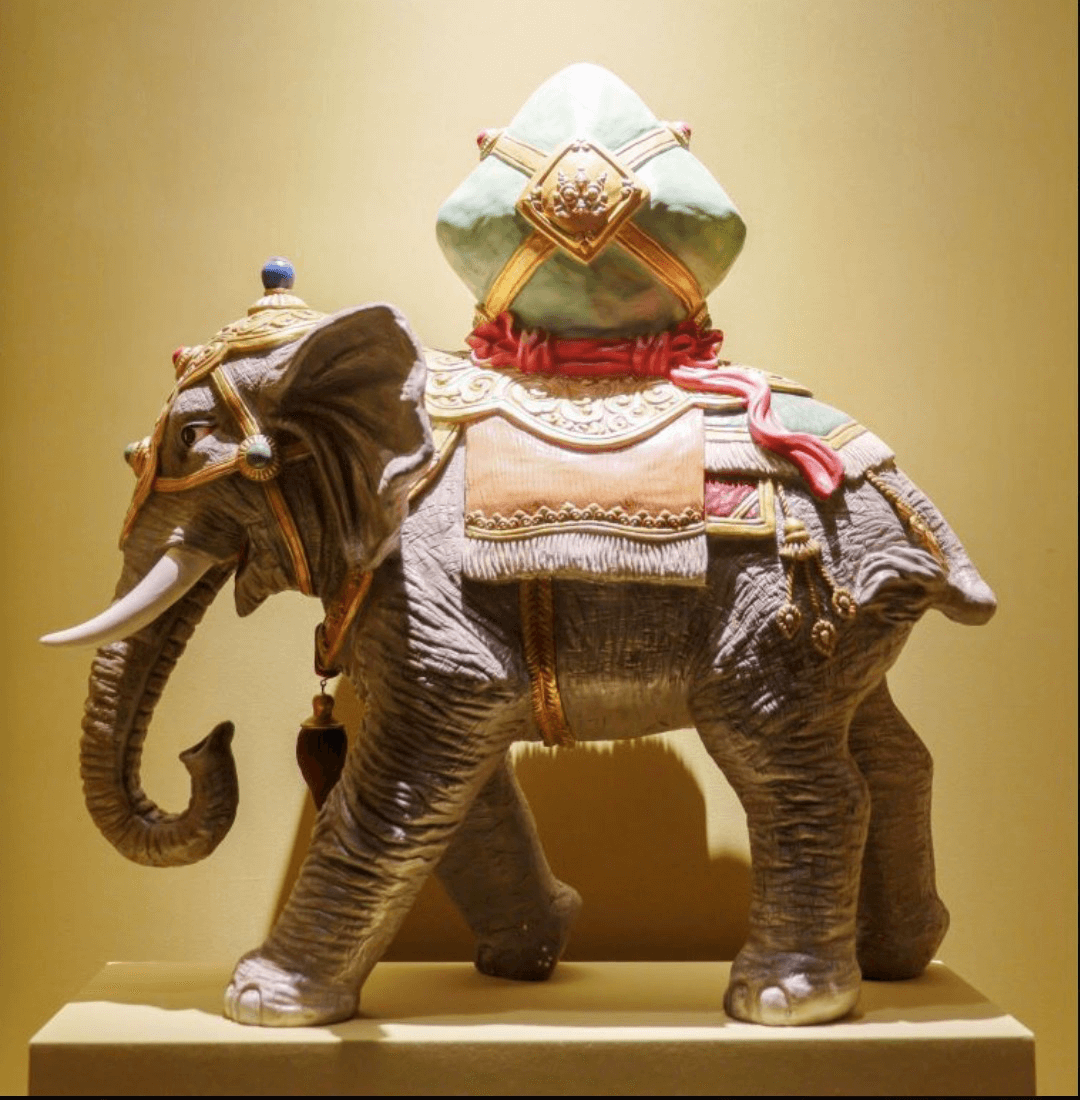

5-4-3 象宝

5-6-1 十一面千手千眼观世音菩萨塑像

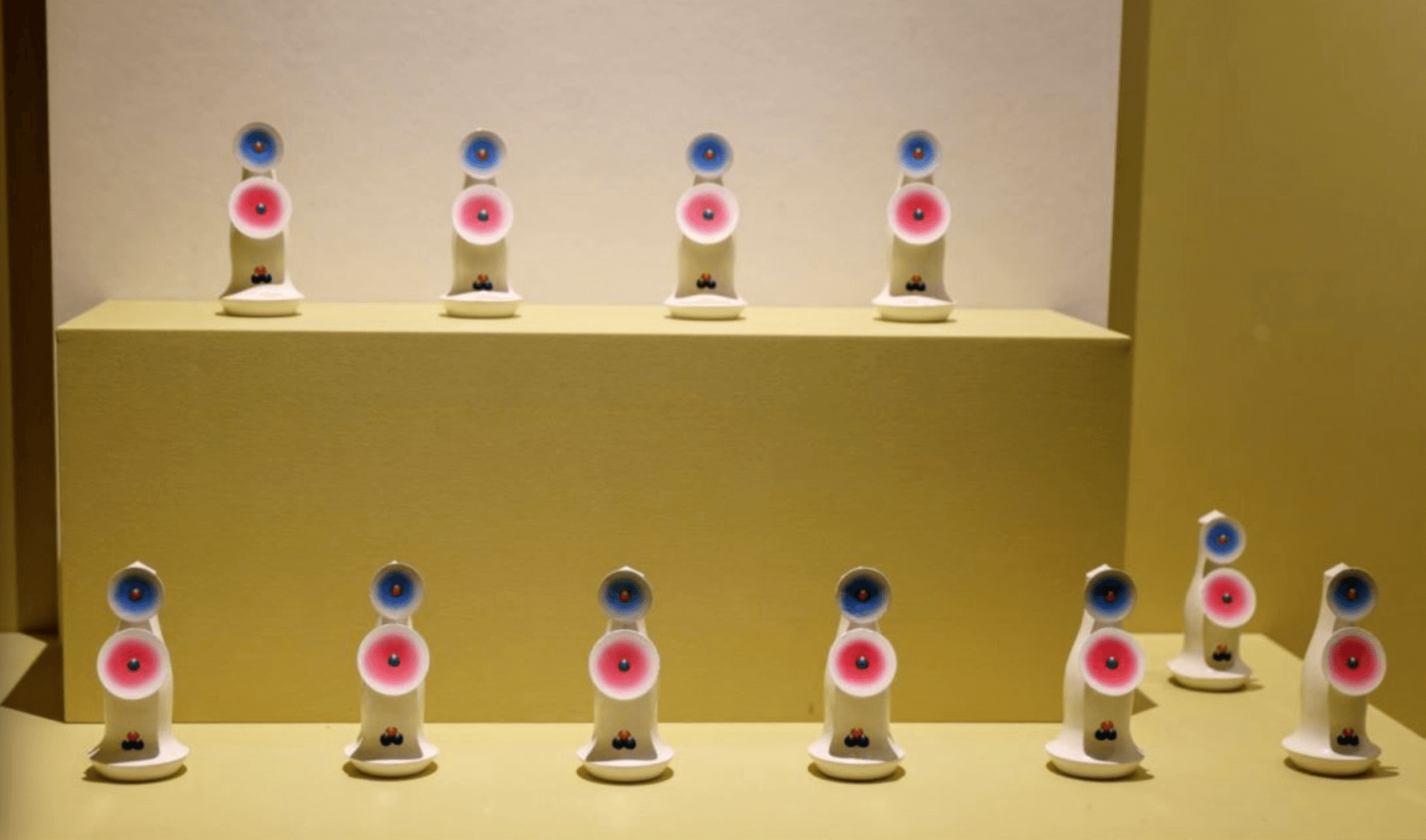

5-7-1-1 5-7-1-2 静相朵玛

朵玛,源于古印度一种被称作“bali”的献祭仪式,作为供奉给善神的圣物。这个献祭仪式通常使用实物贡品,如水果、谷物、米饼和饴糖。藏族朵玛俗称“食子”,是一种用面团捏制而成的象征性礼仪贡品,传统上要把糌粑粉、酥油和水揉在一起,内含三白(酪、乳、酥油)、三甜(糖蜜、饴糖、蜂蜜)和二十五宝瓶药。在供奉本尊和怒相神时,还要加入茶、酒、蒜和肉。朵玛的装饰极为奢华,上面饰有酥油花制成的彩色图案,其造型图案可达数百种,许多藏族家族都有自己独特的制作方法和装饰传统。

藏文“朵玛”一次意为“摒弃”、“切开”和“分散”,该词指无需回报的馈赠,在仪式结束时常抛洒朵玛。

供奉朵玛,亦称“怀柔朵玛”或“静相朵玛”,通常为白色圆锥体。供奉给观音菩萨和白度母这类的善相神,用于怀柔、增长及除障等世俗仪式。

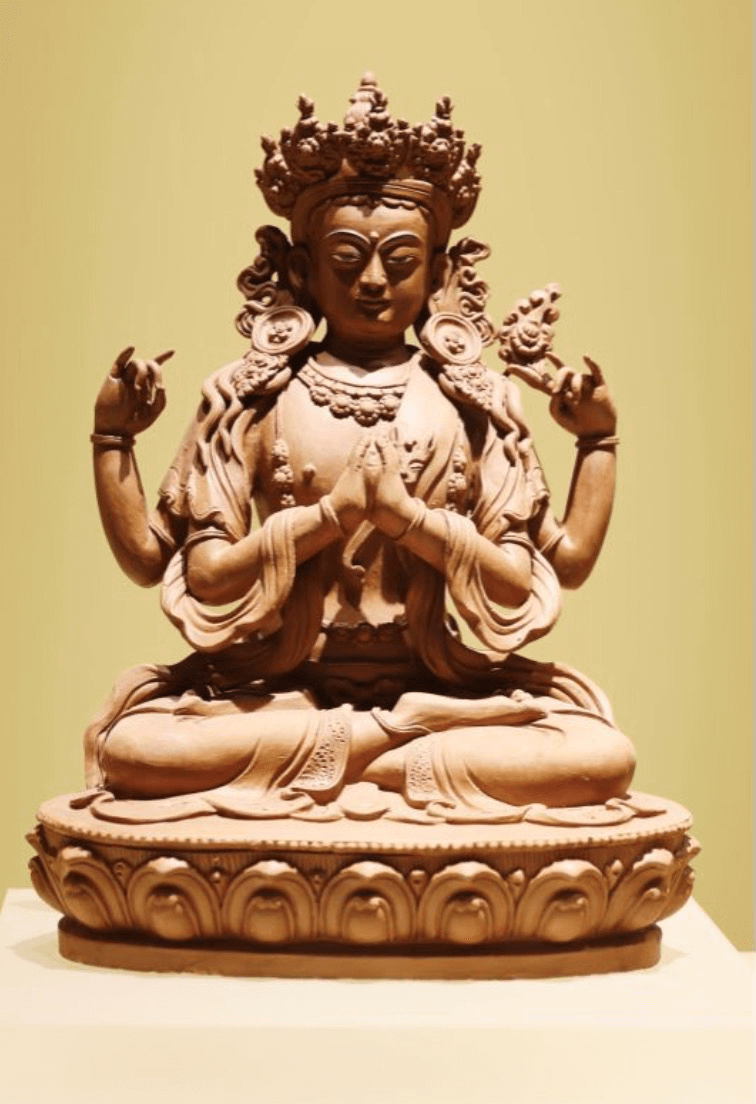

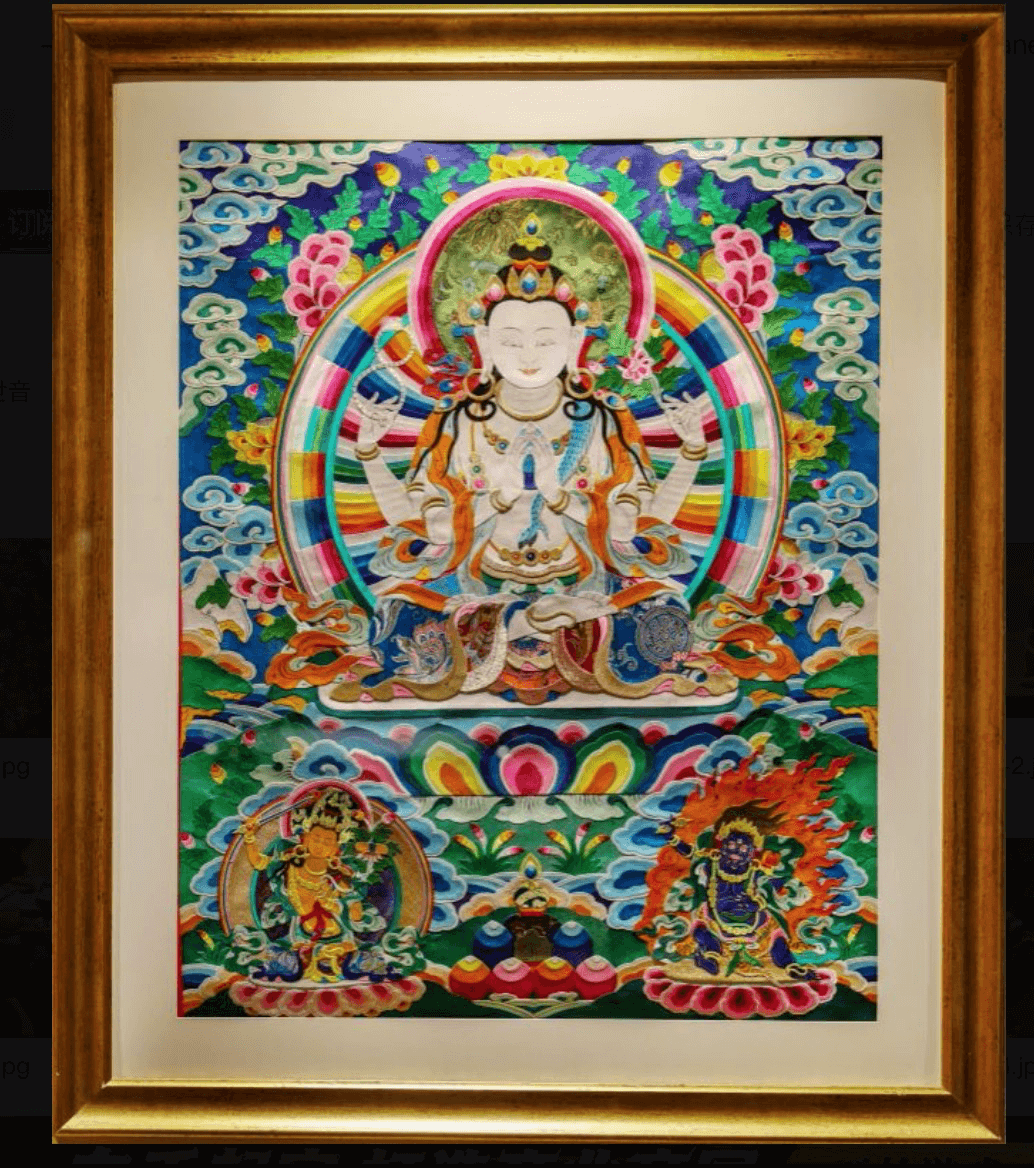

5-8-1 四臂观音塑像

四臂观世音是最为常见的观音形象之一,为典型的菩萨相,高髻,戴五佛冠,一面双目四臂,身白色,天衣,结跏趺坐于莲花座上。她的主体双手结合什印,右边第二手持念珠,左边第二手持莲花。四臂观世音相传于15世纪传入西藏,是藏传佛教的本尊之一。

四臂观音塑像

5-8-2 泥塑

5-8-3 堆绣

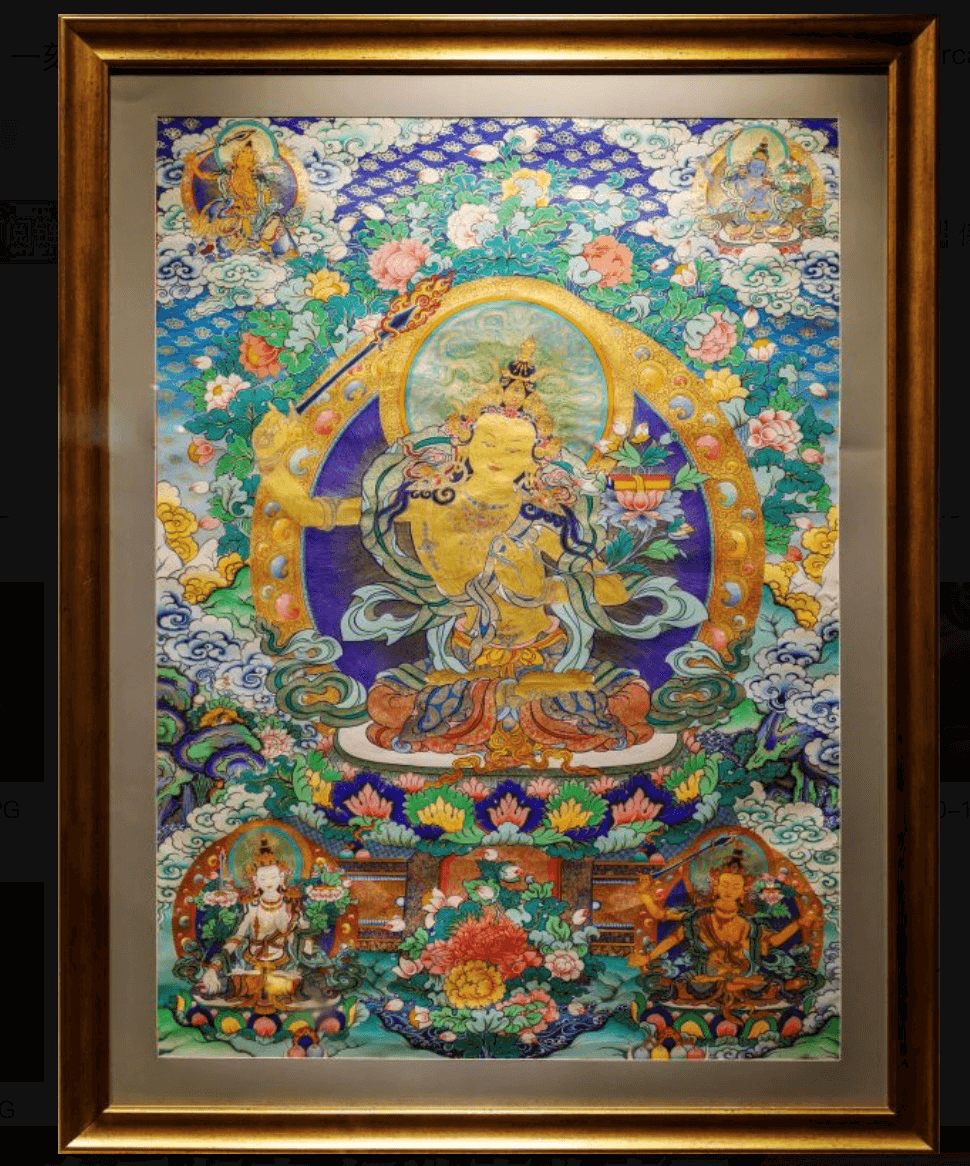

5-8-4 彩唐

5-9-1 莲花 汉式牡丹纹样的莲花

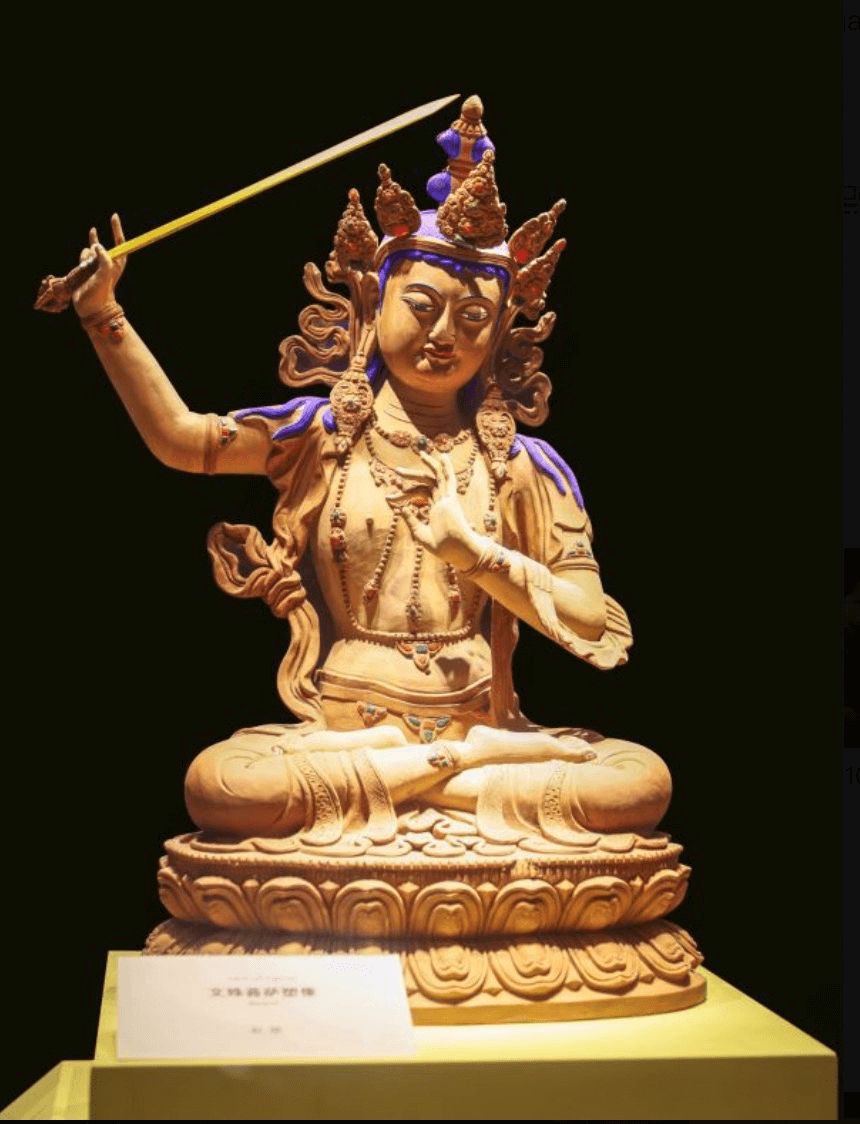

5-10-1-1 5-10-1-2 5-10-1-3 5-10-1-4 文殊菩萨塑像 文殊师利的形象多为黄色身,因此也称为“黄文殊”,这是他的“标准像”,也称“正文殊”。身穿天衣,身子略左倾,头戴五佛冠,表示具备五方佛的五智,头顶还有五髻,表示内证五智,身有珠宝璎珞,意为其报身圆满。他的右手高举般若焰剑,横断上空,表示要断除一切无明、愚昧,斩断一切执着和缠缚;左手当胸作转法轮印,并拈青莲花(乌巴拉花),花茎沿着手臂向上,花朵开在耳边,这表示他所称赞的“耳根清净”的圆通法门。他结金刚跏趺坐,坐在莲花月轮上,宝座上放着般若波罗蜜多梵箧,意为般若智慧浩瀚如经典。如果文殊师利骑着坐骑,则为青狮子。

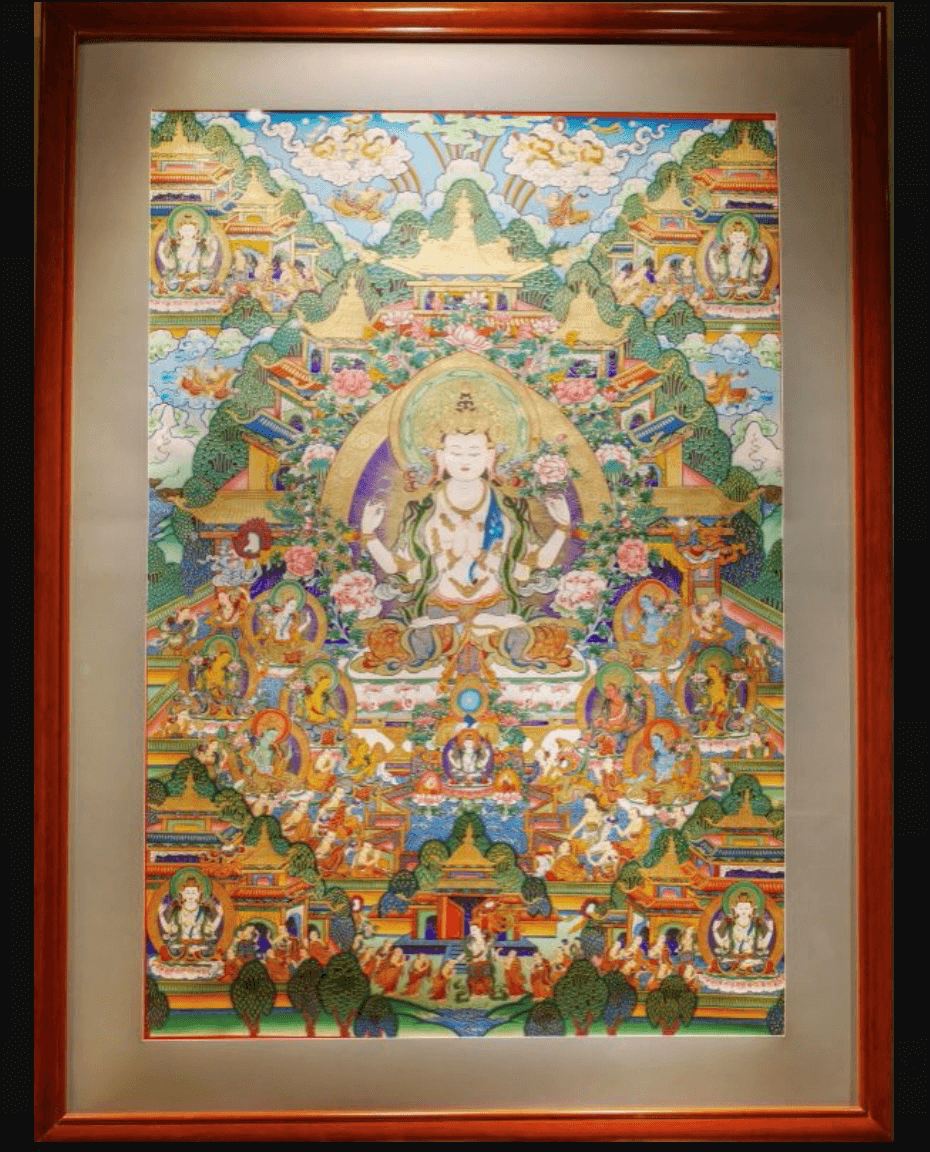

5-11-1-1 5-11-1-2 5-11-1-3 十一面观世音

5-12-1 三大菩萨标识 这是一组拥有多重隐喻的标识性图案。首先,作为三大菩萨标识,莲花上的经书和智慧宝剑代表文殊菩萨,橘红色和粉色的双头鸭代表观音菩萨,绿色双头鹦鹉则代表金刚手菩萨。 三大菩萨分别代表着佛陀的智慧、慈悲和力量,合称为“三怙主”。同时,该图案当中绘有公元八世纪藏传佛教最重要的开创者当中的五位,成为佛教首次传入西藏的标志。生长出莲花的湖代表印度佛教大师寂护,莲花代表印度密宗大师莲花生,经书和智慧宝剑代表吐蕃大法王赤松德赞(公元754-790年在位),他被视为文殊菩萨的化身。双头鸭代表来自克什米尔地区的印度译师无垢友,双头鹦鹉代表藏族译师、莲花生的弟子毗卢遮那。鸟儿面面相对,其双眼和喙象征着佛教从印度传入西藏,也象征着佛教教义从梵文译成藏文。

5-12-2 文殊菩萨像

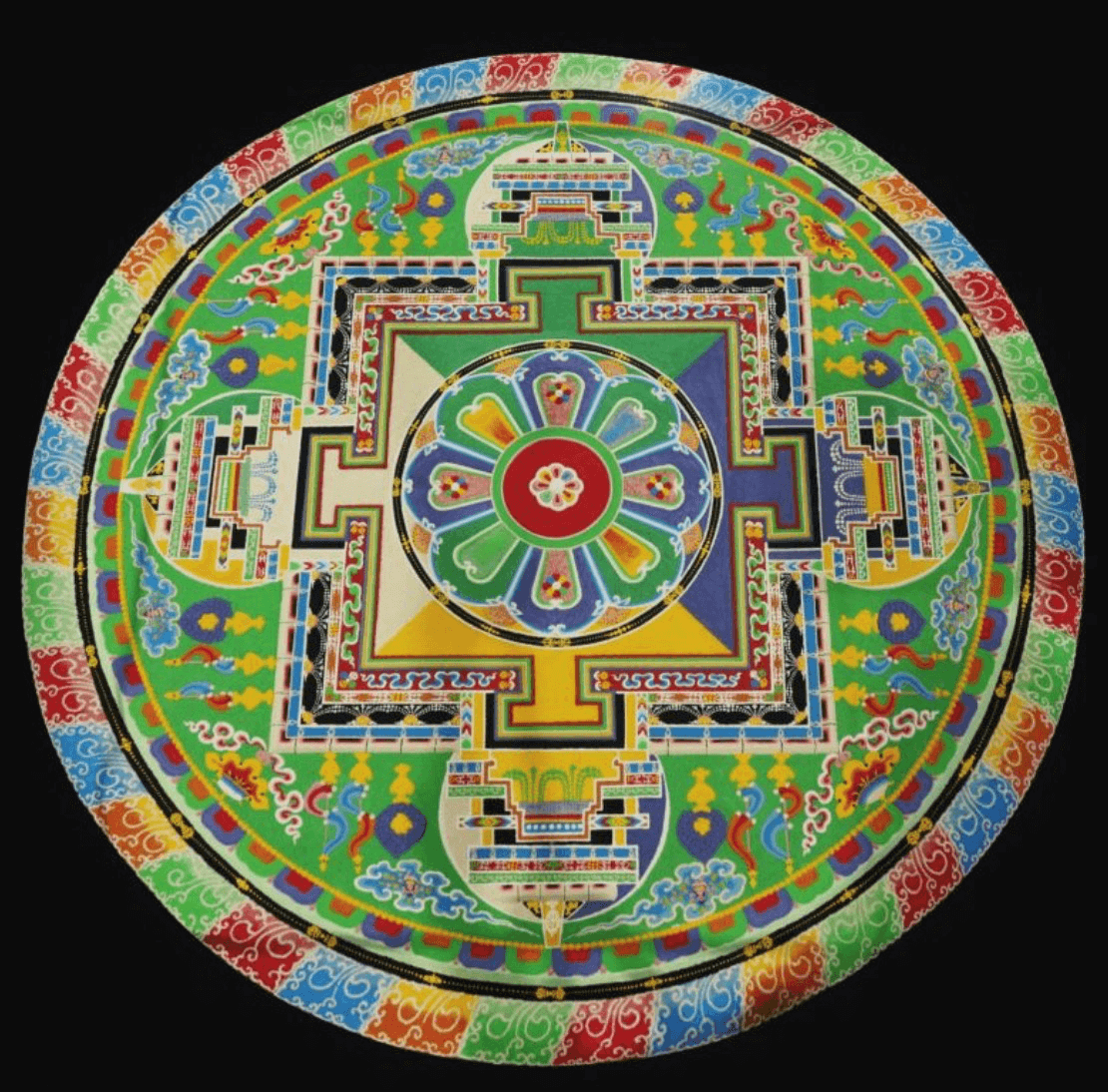

5-13-1 药师佛坛城 药师坛城是药师佛文化的信仰中心和药师法门以及“药师禅”的修持地,是具有胜境加持力的“道场”。

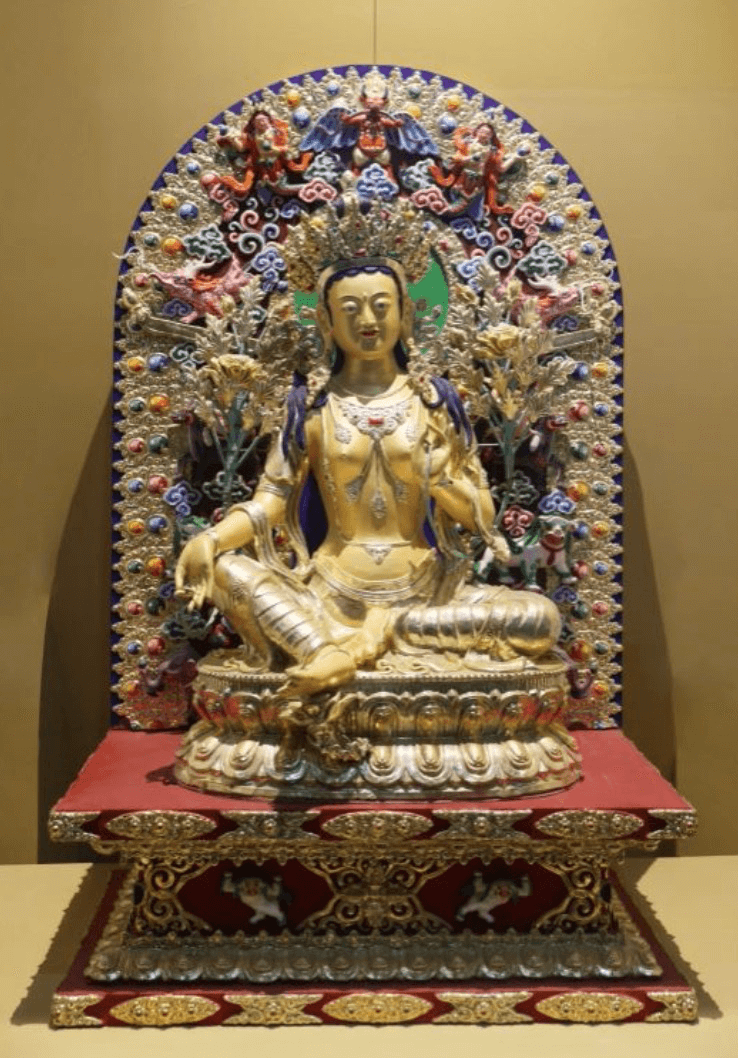

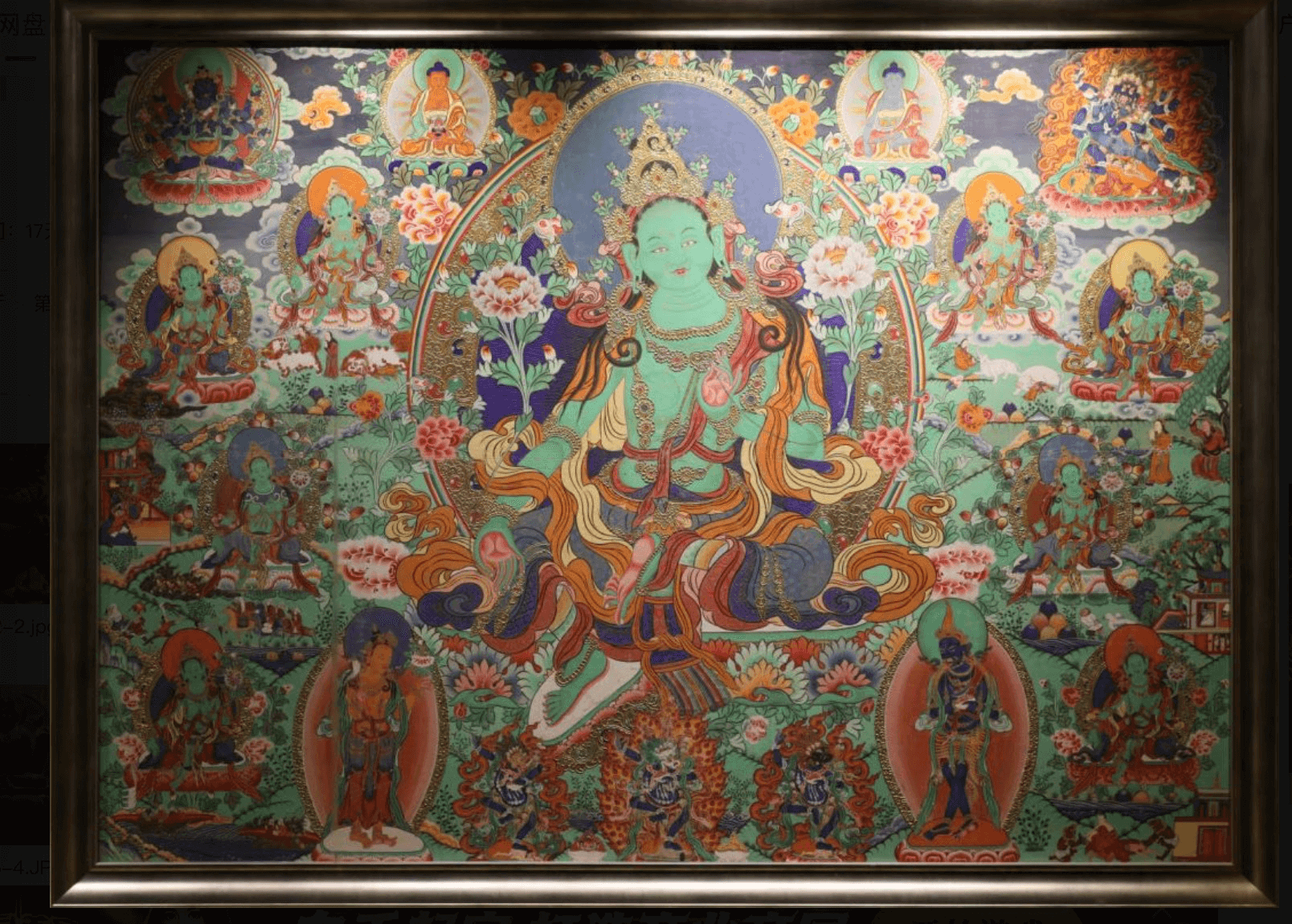

5-14-1 绿度母塑像 绿度母,藏名音译为“卓江”,全称“圣救度佛母”,梵文名多罗(bara)。密宗所奉佛母之一,为观世音菩萨化身,有二十一相(化身)。其形象为典型的天女相,身面绿色,一面二臂,体态优美,宛如少女。右手结施予愿印,左手结无畏印,拈乌巴拉花,结半跏趺于莲花座上。

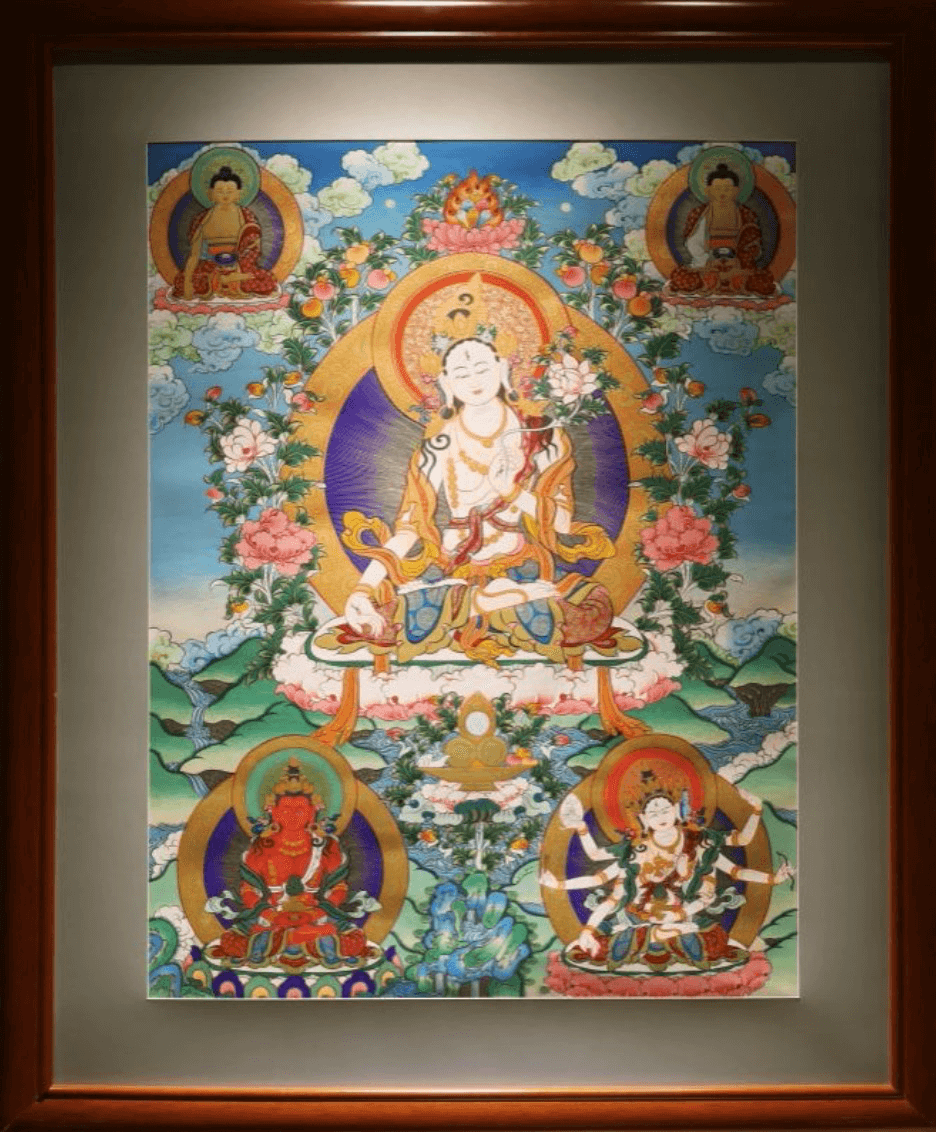

5-14-2 白度母塑像 关于度母 度母,通常指圣救度佛母,在藏族僧俗大众的心目中具有极其崇高的地位,在正式的藏族史书和佛教经典中,都记载她为藏族人民的始祖。 关于度母崇拜的起源,不少学者都认为源于古代盛行于爱琴海非亚地区的大女神崇拜,多罗(度母)当时是远古印度土著的大女神,佛教盛行后,她成为佛教中的尊者。度母崇拜在印度十分盛行,我国唐代玄奘大师在《大唐西域记》中,就两次提到多罗菩萨(度母)像。 据西藏史书记载,尼泊尔尺尊公主嫁给松赞干布时,曾带去一尊檀香木的度母雕像,后置于在大昭寺,这应是度母传入西藏之始。公元1042年,印度高僧、度母的忠实信徒阿底峡(公元982-1054年)入藏,使度母信仰得到迅速发展。11世纪下半叶,西藏地区对于度母的崇拜达到了高潮。至14世纪时,度母以藏民族始祖的身份被载入史书。藏传佛教的主要教派,虽各自都有本派的本尊神,却又无一例外的虔诚信奉度母,皆将其称做本教派的保护神。佛母、度母、明妃、空行母等,大都是藏密中的女性菩萨形像,其种类和数量很多,有的看上去美丽善良,体态柔和匀称,有的看上去则妖媚粗俗,体态轻浮,更有的狰狞丑陋,体形怪异狂放。在这些美、丑、善、恶的形象背后,据说都潜藏着至高的佛理。

5-14-3 金刚瑜伽母塑像

5-14-4 大白伞盖佛母塑像 大白伞盖佛母,全称“一切如来顶髻中出白伞盖佛母”,藏语称“都噶”,“都”即是伞,“噶”意为白色。因其象征物为一把大白伞盖,故得名。据说她有大威力,能放大光明,是藏传佛教中著名的消灾、伏魔本尊。《佛说大白伞盖总持陀罗尼经》记载其心咒为大白伞盖坚甲咒,持此咒可镇护国家使敌人退却。

5-14-5 妙音佛母塑像

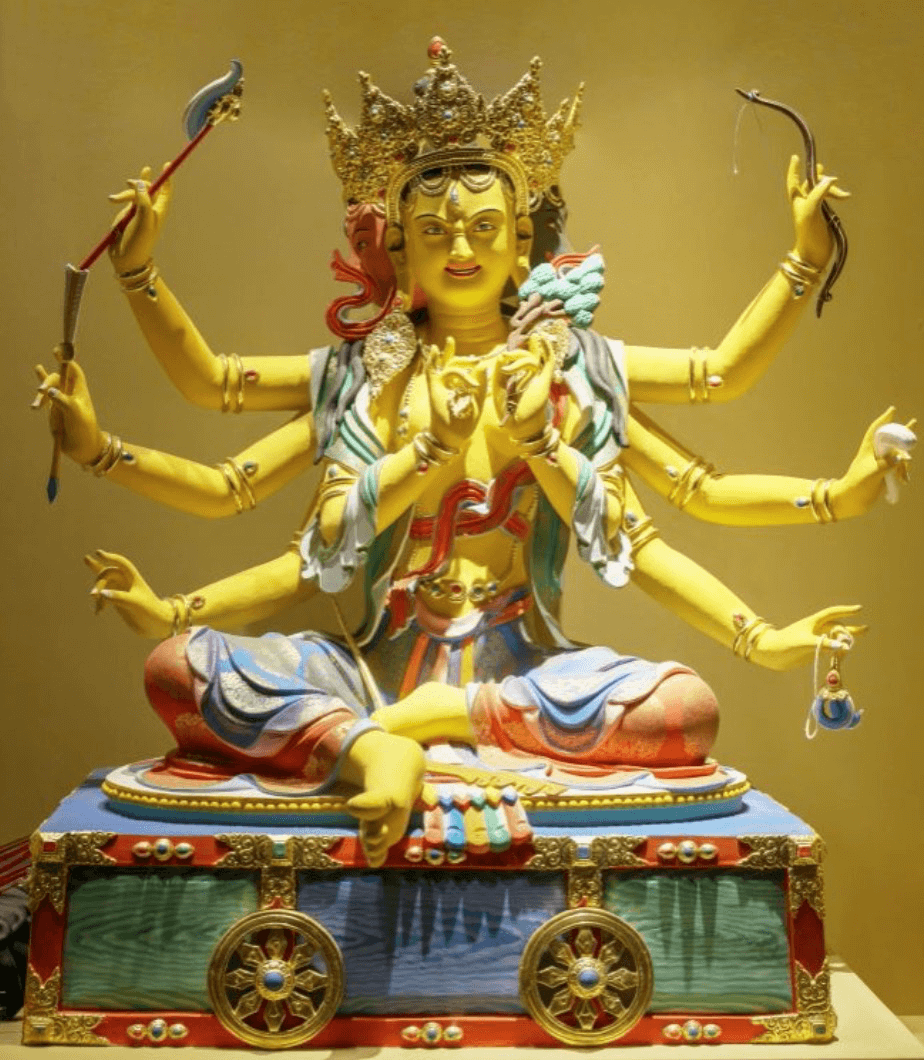

5-14-6 光明佛母塑像 光明佛母,梵名为摩利支天,意为“太阳的光焰”。《摩利支天经》称其为帝释天眷属,常行与日间,有保护众生不受敌人侵害的功能,历来最为武士所信仰。其最常见的形象为三面八臂的天女相,身红色,每面各具三目。正面寂静而含笑,右面深红,半喜半怒,而左面则完全是暴怒相,或者做凶猛相,口吐利牙。持法器坐于猪辇(由七头猪拉的莲花车)之上,八臂所持法器分别为:铁钩、弓、箭、金刚杵及无忧树、绳索、针、套索。

5-14-7 救八难度母

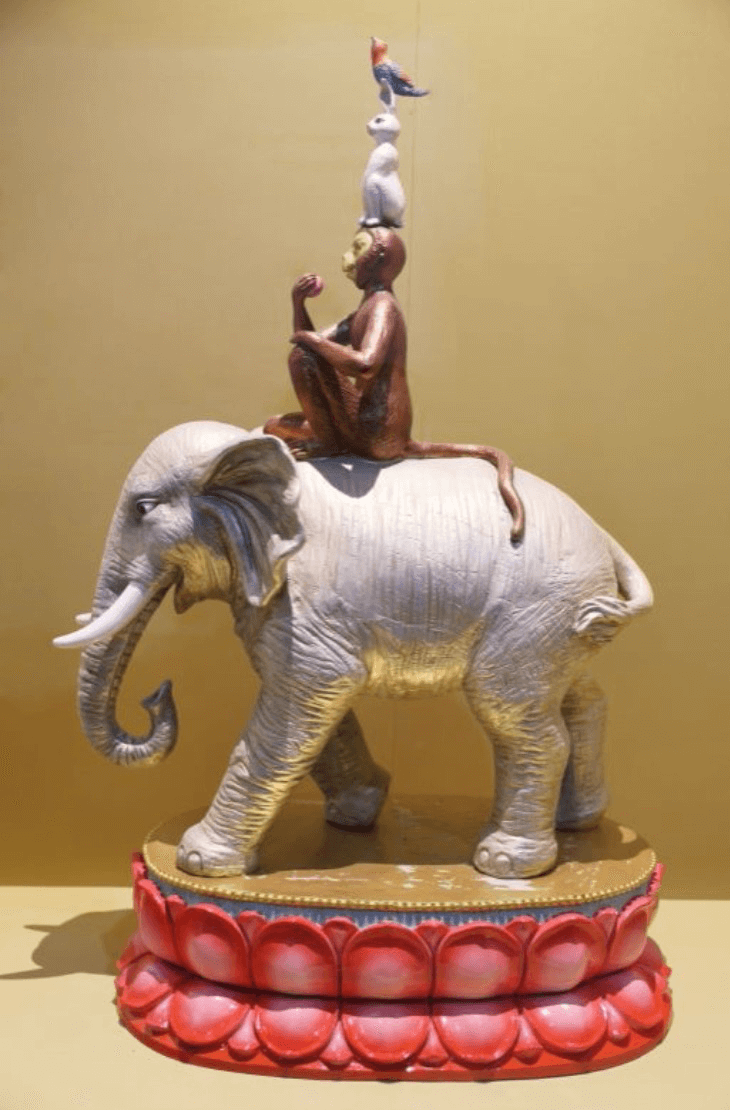

5-15-1 和睦四瑞 和睦四瑞亦称“和气四瑞”,源于佛陀往世故事之一的《本生经》。藏族吉祥主题中的和睦四瑞是由大象、猴子、野兔和鹧鸪四种非肉食动物组成,在树下他们一起叠摞成一个金字塔状。这个有关道德的寓言说明了对长者的尊重应超过对学识、优越地位和高贵出身的尊重。

5-16-1 5-16-2 5-16-3 5-16-4 5-16-5 擦擦(tsha-tsha)一词源于印度梵语读音,藏文译为“dam pai”,指一种小型的佛塔或佛像,意为完美的形象。公元八世纪,经新疆和田、青海都兰地区分别传入藏地与汉地,汉传佛教中称之为“善业泥”。玄奘《大唐西域记》载“印度之法,香末为泥,做小窣堵波,高五六寸,书写经文,以置其中,谓之法舍利也。数渐盈积,建大窣堵波,总聚于内,常修供养”。其制法“用净水澄泥,再以细绢过滤,调匀颜色,和以胶水,铸铜为范,由范成像”。

5-17-1 虚空藏菩萨、弥勒菩萨、普贤菩萨、除盖障菩萨(从右至左)

5-17-2 地藏王菩萨、观音菩萨、金刚手菩萨、文殊菩萨(从左至右)

5-18-1 长寿三尊 藏传佛教中,无量寿佛、尊胜佛母、白度母被认为是福寿吉祥的象征,称为“长寿三尊”,是藏传佛教诸多寺庙中常见的佛像组合形式。

5-18-2 尊胜佛母塑像 尊胜佛母,名号亦称顶髻尊胜佛母,为大日如来的化身,藏名音译“祖朵南杰玛”。据《如来顶髻尊胜佛母现证仪》经文的描述,顶髻尊胜佛母的形象为庄严菩萨相,天冠天衣,身色洁白,三面八臂,每面具三目,结跏趺坐安住于莲花宝座上。其中面白色,慈悲庄严,代表消灾息难;右面黄色,面带微笑,代表增福益寿;左面为蓝色,表情微怒,代表降服恶道。八臂所持法器分别为:阿弥佗佛像、无畏印、箭、羯磨杵与金刚索、弓、施予愿印、宝瓶。