莲花诞生的香巴拉佛国

菩萨为因,诸佛为果。佛,梵语Buddha之音译,佛陀之略称,又做佛驮、浮屠、浮图等。音译觉者、知者、觉,亦即具足自觉、觉他、觉行圆满,能够觉悟真理,成就无上正等正觉的圣者,为佛教修行的最高果位。“佛”一般用作对佛教创始人释迦牟尼的尊称(释迦牟尼佛有如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御大夫、天人师、佛世尊势大名号),大乘佛教兴起后,“佛”还泛指一切觉行圆满者和一切佛法真谛的化身。就佛身而言,有法身佛、报身佛、应身佛(化身佛)。法身也叫作真身,亦即我们所皈依的法;修行的真实体验即为报身,亦即我们所皈依的佛;此身于身、口、意三业的具体化现即为化身,亦即我们所皈依的僧。二千五百多年前,释迦牟尼在古印度舍卫国都城的祇园精舍向一千二百五十位大比丘开示他觉悟的真实体验:“凡所有相皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来”。

关于藏传佛教藏佛教也称“藏语系佛教,”是中国佛教三大系统中一个重要的支系(另外两支为汉传佛教及我国南部少数民族地区南传上座部佛教),这个概念有两层含义:一是指在藏族地区形成、经藏族地区传播影响其他地区的佛教;二是指用藏语传播的佛教。

佛教于公元前6世纪至公元前5世纪发源于印度地区,西汉末年入我国,并在公元6世纪后达到鼎盛时期。到了公元7世纪,佛教由汉族地区和印度分别传入西藏,经过“前弘期”和“后弘期”两个时期的发展,逐渐形成了藏传佛教。

所谓藏传佛教前弘期,是指自7世纪 中叶到9世纪中这段时期。对于当时的吐蕃来说,佛教是外来宗教,而西藏地区有土生土长的“苯教”,于是两种宗教体系一面互相斗争,同时也互相融合。在融合的过程中,佛教吸收了苯教中的一些宗教形式,比如念咒、占卜等等,也纳入了苯教中的一些神怪,作为诸佛菩萨的护法神。这样传承下来,使得藏传佛教出现了一些复杂的宗教仪式、方法和神佛体系,至今让人感到神秘。

前弘期中最重要的事件是在赤松德赞主政期间(755-797年)西藏从印度请来了两位大师——寂护和莲花生,他们建立了桑耶寺,翻译了大量的经典,建立了僧团组织,使西藏真正完全地“具足三宝”,也就是说,佛教此时在西藏形成了宗教规模,有了宗教理论、制度、组织并建立了传承方式。

公元838-842年期间,随着末代赞普朗达玛采取的禁佛政策,前弘期结束。公元842年至公元978年间的一百多年在藏传佛教史上被称为“灭法期”。西藏腹地的佛教活动基本停滞。

公元978年开始,佛教分别从青海安多、西康、阿里等地回传,以安多的喇钦·贡巴饶赛为代表的下路弘法和以阿底峡为代表的上路弘法共同开启了藏传佛教的后弘期,也就是在这个时期,佛教发展成为全体藏民族信仰的宗教。

后弘期的重要事件是形成了藏传佛教的几大教派。11世纪,萨迦派、宁玛派与希解、觉域、觉囊、夏鲁等小派的形成,极大地促进了藏传佛教的发展,在修持方法,仪轨制度、教理教义的开创发展方面,各派都 产生了重要的历史影响。

到了15世纪初,由宗喀巴大师和他的两位弟子贾曹杰、克珠杰(三人并称“师徒三尊”)在噶当派的基础上创立了格鲁派,藏传佛教的派别分支最终定型,主要有宁玛派、噶当派、萨迦派、噶举派等前期四大派和后期的格鲁派等。

藏传佛教主要派别一览表 >

>

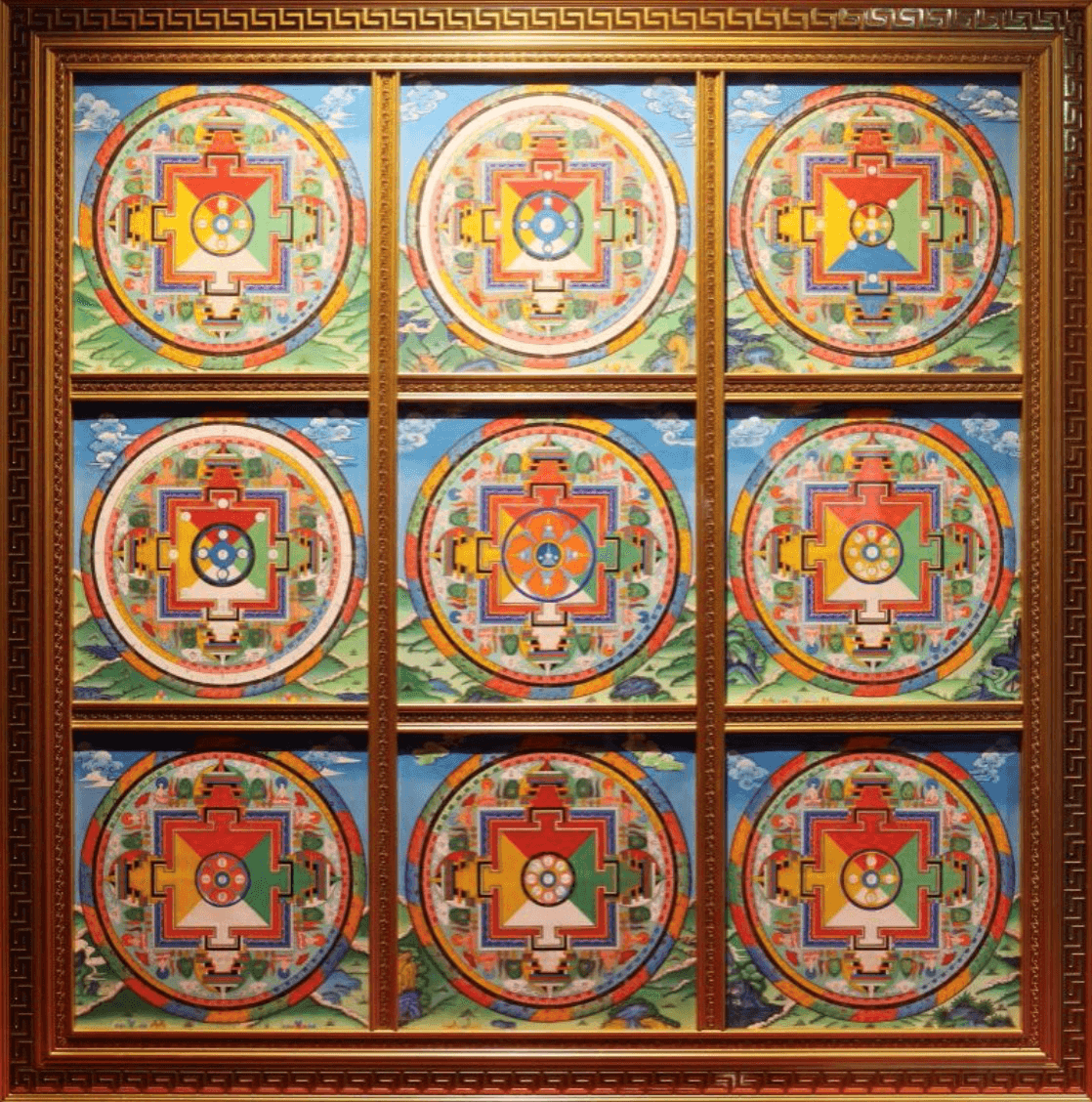

7-1-1 坛城

彩唐

曼荼罗-密宗诸佛谱系的示意图

曼荼罗,是梵语Mandala的音译,在藏密中称“金廓”、“曼扎”。Manda是“本质”、“心髓”的意思,la为得到之意,Mandala即“获取本质”。在佛经中原指修行者已达到了佛陀本质的境界,由于这是一种圆满的境界,因此也可将其译为“圆轮具足”。在密宗修行仪轨的层次上,曼荼罗特指“坛城”,意为“道场”、“证悟的场所”,它是密宗本尊秘密居住的宫殿模型和图示,是佛国的形象化表现,同时也是修行过程中所用的法器:于坛城中供奉本尊、佛母及其眷众如金刚、护法等,用来纯洁意念,有利于观想。简而言之,绘画坛城是佛界的平面图,雕塑坛城是佛界的立体模型,而寺院和佛塔建筑的形制则是佛界在人间最完美的体现。

7-1-2 曼扎

藏传佛教主要供奉法器,喇嘛上师讲到,“要在菩提道上最终成就佛果,必须修行禅定;而要领悟禅定必须积累足够的资粮才行,所以要对本性有所认识,资粮非常重要。佛陀讲过很多积资粮的方法,在这一切法中最殊胜的就是供曼扎”。供曼也是修加行中的其中之一。

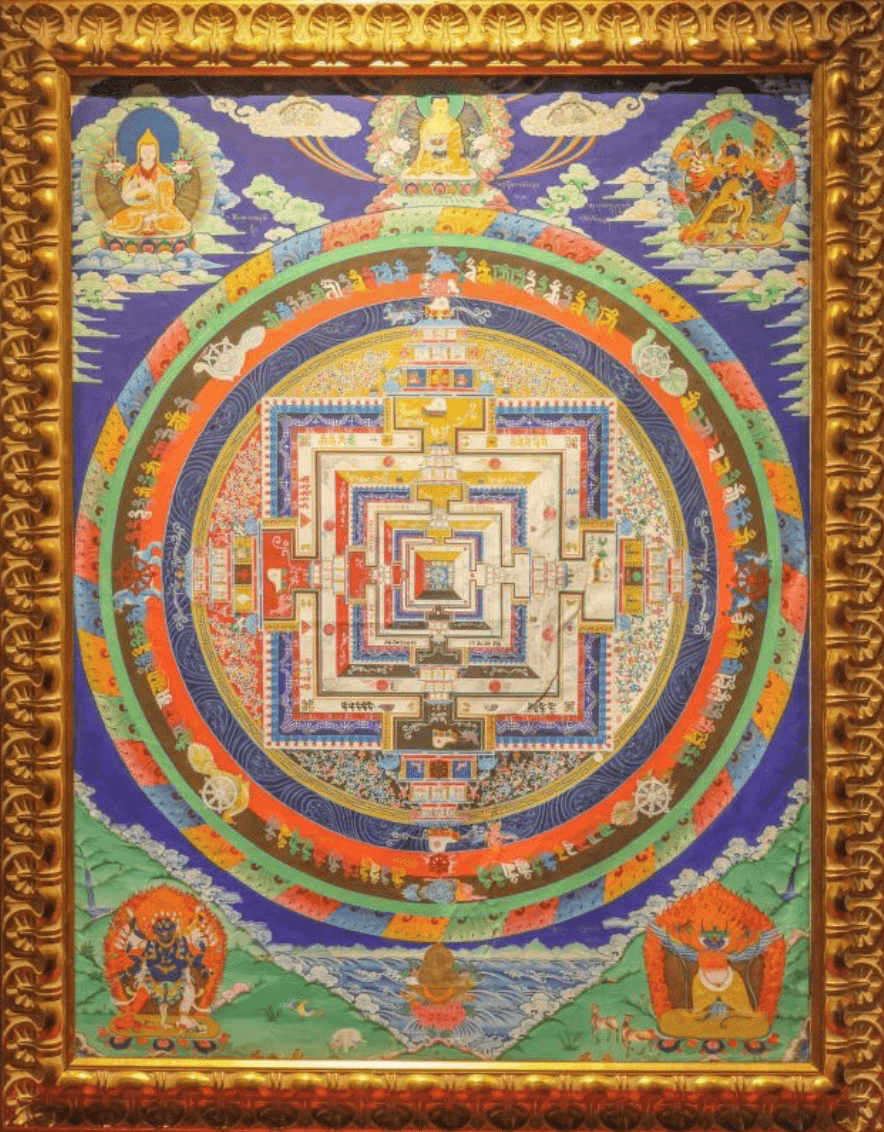

7-3-1 时轮金刚坛城

彩唐

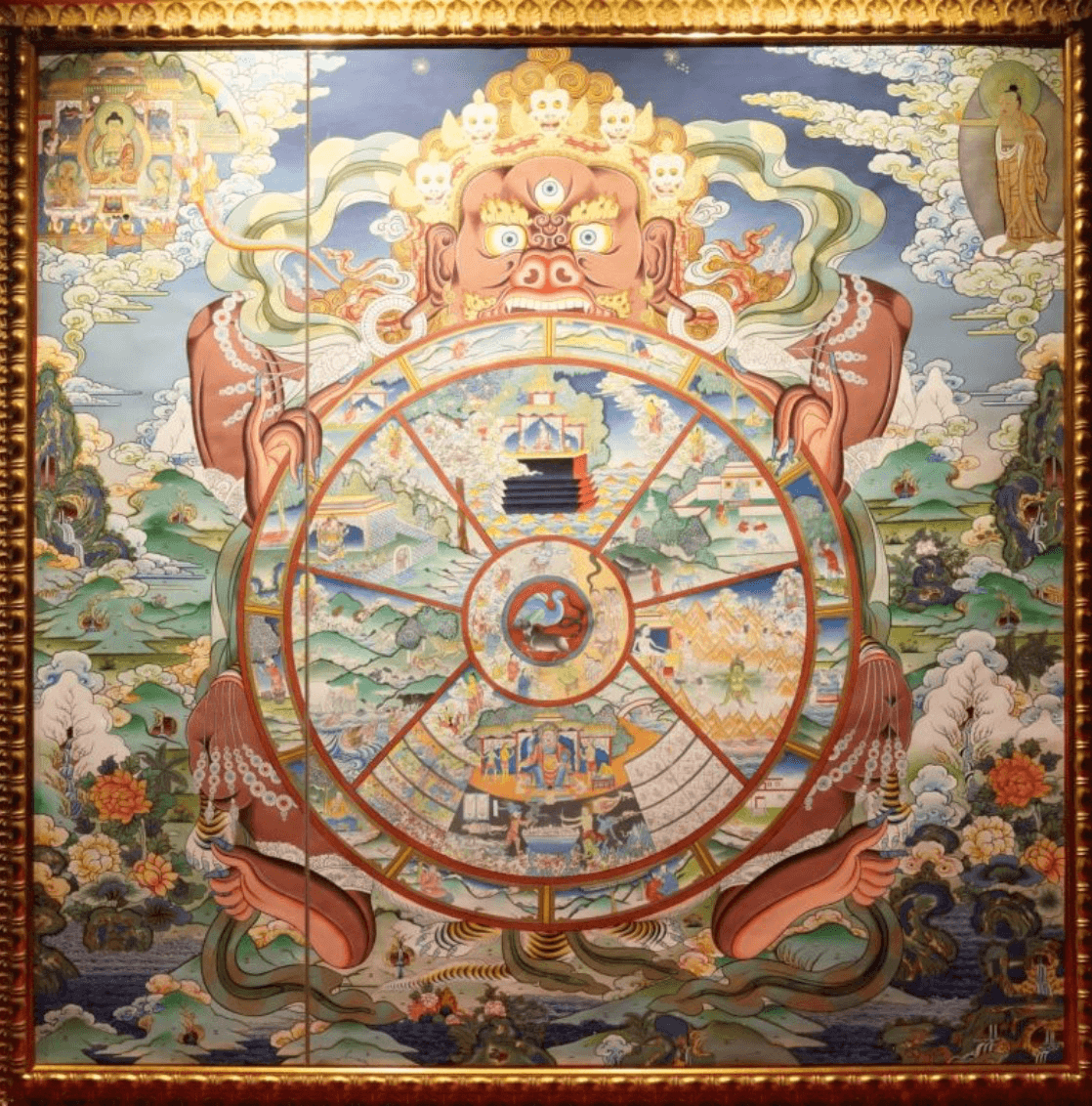

7-4-1 六道轮回图

间唐

六道轮回图是汉传佛教的叫法,亦称“十二缘起图”,西方研究者称之为“生命之轮”(the wheel of life),藏语称“斯巴考牢”,意为“轮回之轮”,“斯巴”并不指生命,而是指“可能的存在”(某物也许存在,也许不存在,但存在是可能的),这是佛教对于生命的诠释;而“考牢”意指“轮”、“曼茶罗”,意为混沌和秩序。图中的轮回之轮被凶猛的阎魔死主捏持在手,并以獠牙咬住上缘,示意六道众生都离不开十二因缘。六道轮回图的主旨是将人们引向佛陀亲证的解脱教法,是众生通向智慧的阶梯。许多佛教学者认为六道轮回图比佛像更早出现,或许是最早的佛教图记。

十二缘起:梵文Nidana的意译,亦称十二因缘,印度原始佛教基本教义之一,见于《长阿含经》卷十。是释迦牟尼佛自修自证的教法,指从“无明”到“老死”这一过程的十二个环节,是对三世轮回说的基本论述,次第说明世间万物因果相随、互相依存的关系。

7-5-1-1 7-5-1-2 7-5-1-3 泥塑制作工具

7-5-2-1 堆绣绘制材料和工具

7-5-2-2 唐卡绘制材料

7-5-2-3 唐卡绘制工具

7-6-1 莲花生塑像

彩塑

莲花生(梵文Padmasambhava),古印度高僧,亦称乌金大师,生于乌仗那国(今巴基斯坦境内)。曾继承王位,后舍位出家,游学印度数十年,从佛足智等遍学显密教法,又到金州(今苏门答腊)从汉人吉祥狮子得大圆满法,后入中国、尼泊尔等地参学。应藏王赤松德赞之情,于公元八世纪中叶入藏,建桑耶寺,开辟藏传前弘期佛教,后被宁玛派遵为初祖。

7-7-1 寂护塑像

彩塑

寂护,印度佛教高僧,亦称静命论师,今印度比哈尔邦人。早年出家,为大乘佛教自续中观派创始人清辨的五传弟子。曾主持桑耶寺奠基仪式,后为7名贵族子弟剃度出家,史称“七觉士”,其所倡自续中观派论点,对后世藏传佛教一些流派有直接影响,著有《摄真实论》等。

7-8-1 赤松德赞塑像

彩塑

赤松德赞(公元742-797年),公元755年继位吐蕃王朝赞普,笃信佛教,在位期间为藏传佛教的弘扬起到了极为重要的作用,成年后剪除反佛大臣,派人到长安取经,礼请天竺高僧寂护、莲花生入藏弘法,为藏传佛教史上有名的护法,与松赞干布、赤祖德赞被后世尊为“吐蕃三法王”。

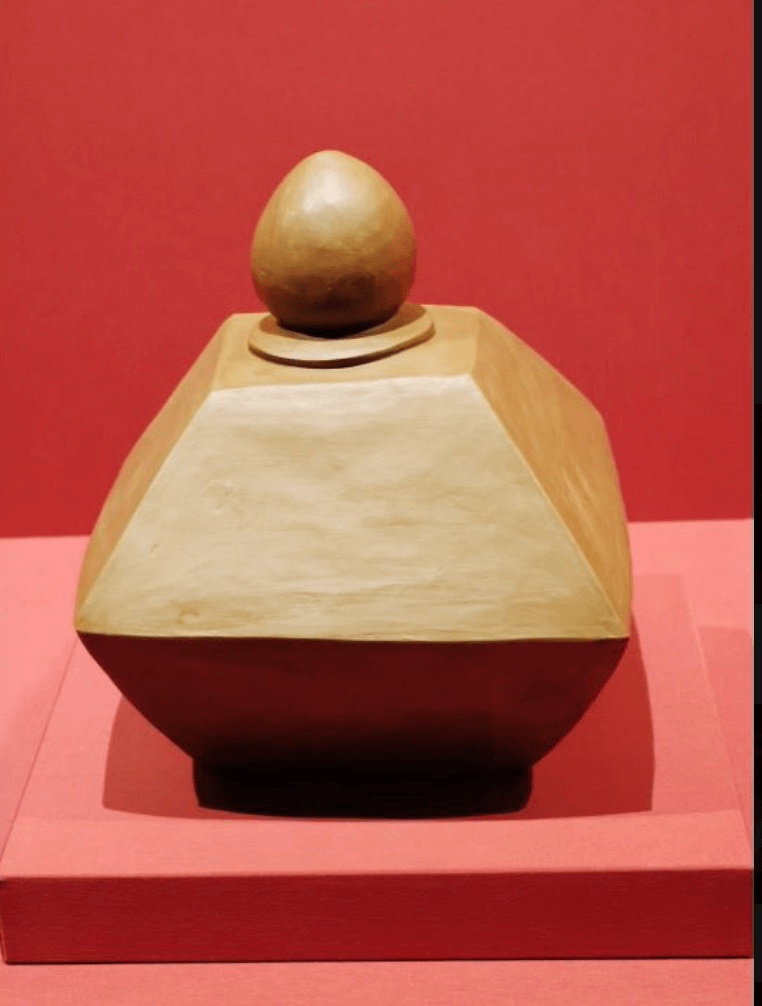

7-9-1 7-9-2 7-9-3 宝箧

7-10-1 文成公主塑像

彩塑

文成公主(公元625-680年),唐太宗宗室女,大唐公主。公元641年(唐贞观15年)唐蕃合亲,入藏与吐蕃赞普松赞干布完婚,笃信佛教,随嫁带入佛像(今供奉大昭寺的释迦牟尼12岁等身像,亦称觉沃佛或觉沃仁波切)、经书、法物等建寺供养,又将带来的医药、建筑、生产技术等传播藏区,推动了藏族文化的发展。

7-11-1 松赞干布塑像

<彩塑

松赞干布(公元617-650年),悉补野王朝第三十二代赞普,吐蕃王朝的建立者。在位期间平定吐蕃内乱,创制藏文,确立了吐蕃的政治、军事、经济及法律等制度,唐蕃和亲,修建大、小昭寺,为中华民族的团结和汉藏交流做出了巨大的贡献。

7-12-1 赤尊公主塑像

彩塑

赤尊公主,尼婆罗(今尼泊尔)王国盎输法摩之女,嫁与吐蕃赞普松赞干布为妃,笃信佛教,入藏时带入佛像、经书、法物等建寺供养,影响松赞干布接受佛教。

7-13-1 斯巴霍

彩唐

“斯巴”,意为时间,含有生死轮回的意思,“霍”是汉语的假借词,意为图。西藏密宗观此图为降妖伏魔、驱邪除恶的神物。在藏传佛教各寺院重大的宗教礼仪以及民间婚丧、喜庆等活动上,都要用它举场开道,以图吉利祥瑞。

7-14-1 须弥山

彩唐

世界,佛教典籍中关于时间与空间概念的总称。《楞严经》说:时为迁流,界为方位。汝今当知东、西、南、北、东南、西南、东北、西北、上、下为界,过去、现在、未来为世。

须弥山,梵语Sumeru.据《长阿含经》记载,须弥山是世界的中心,又称金刚山,须楼山,由金、银、琉璃及水晶四宝组成,山高八万四千由旬。须弥山的周围有七香海、七金山、咸海等依次向外扩展,在咸海的四大方位上座落着四大部洲:东胜神州、南瞻部洲、西牛贺州、北俱芦洲,最外圈为铁围山。以上各部分总体构成了佛陀所说“一个日月所照”的小世界,1000个这样的小世界称之为小千世界,1000个小千世界构成一个中千世界,1000个中千世界构成一个大千世界。由于这个大千世界中包含有大、中、小三个不同的“千世界”,因此称为“三千大千世界”。

7-15-1 香巴拉

彩唐

香巴拉,在藏语中的意思是和平、安乐,是藏传佛教中神秘的净土。香巴拉净土,也就是香格里拉,是藏人心中的理想国,是世人心中的世外桃源,在佛教中是北方极乐世界。香巴拉在地里构造上像一个坛城,整个坛城由四个圆圈组成,这个“香巴拉曼荼罗”即为佛教的理想国。

传说中的香巴拉的九十八个省和各省散落在雪上之间的一亿两千万个村庄,由雪山分为四个部分。

7-16-1 一世夏日仓塑像

彩塑

夏日仓是青海著名的活佛转世系统,以同仁县隆务寺为根本道场。一世夏日仓噶丹嘉措于明万历三十五年(公元1607年)生于青海省黄南州同仁县隆务家族,明万历45年(公元1617)受戒出家,取名噶丹嘉措;明天启元年(公元1626年),四世班禅额尔德尼洛桑曲结在大昭寺为其授比丘戒;清顺治16年(公元1659年),接续其兄罗桑丹贝坚赞主持隆务寺及其属寺一切政教事务,承袭明王朝册封的“宏修妙悟国师”及“诺门汗”称号。在噶丹嘉措主政期间,隆务寺的政教事业取得了长足发展,改宗了格鲁派,确立并实行了活佛转世制度,是为夏日仓一世,至今已传八世。

7-17-1-1 7-17-1-2 热贡艺术四寨子

红圈 黄南藏族自治州

黄圈 隆务寺

1.尕沙日村

2.郭麻日村

3.吾屯上庄村

4.吾屯下庄村

5.年都乎村

松赞干布像

堆绣