实相非相见如来

十六罗汉依《法住记》所载,奉释迦牟尼佛之命常住世间守护佛法,救度众生的十六个大阿罗汉,称此十六尊者各有从属阿罗汉百千,以神通力常住不死,住各洲及诸山、三十三天。佛教自宋代以后,增加了迦叶和军徒钵叹,或达摩多罗(摩耶夫人)和布袋和尚(弥勒),或加降龙、伏虎成十八罗汉。

彩塑

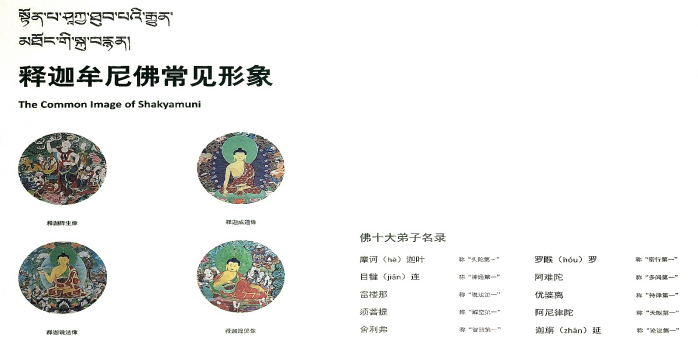

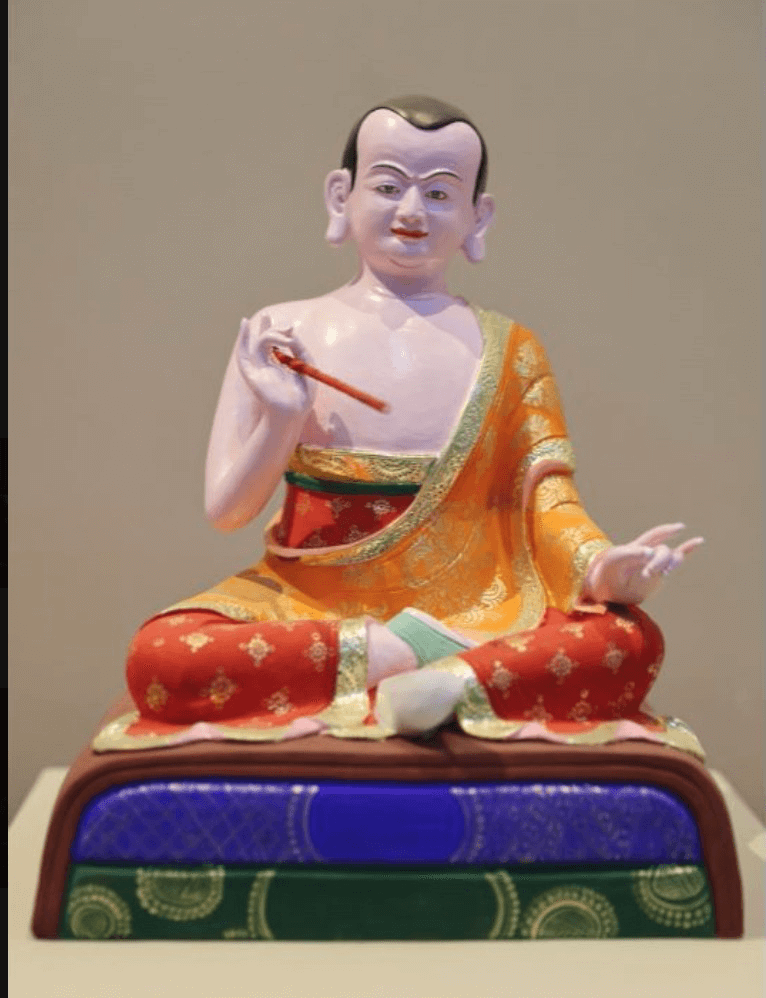

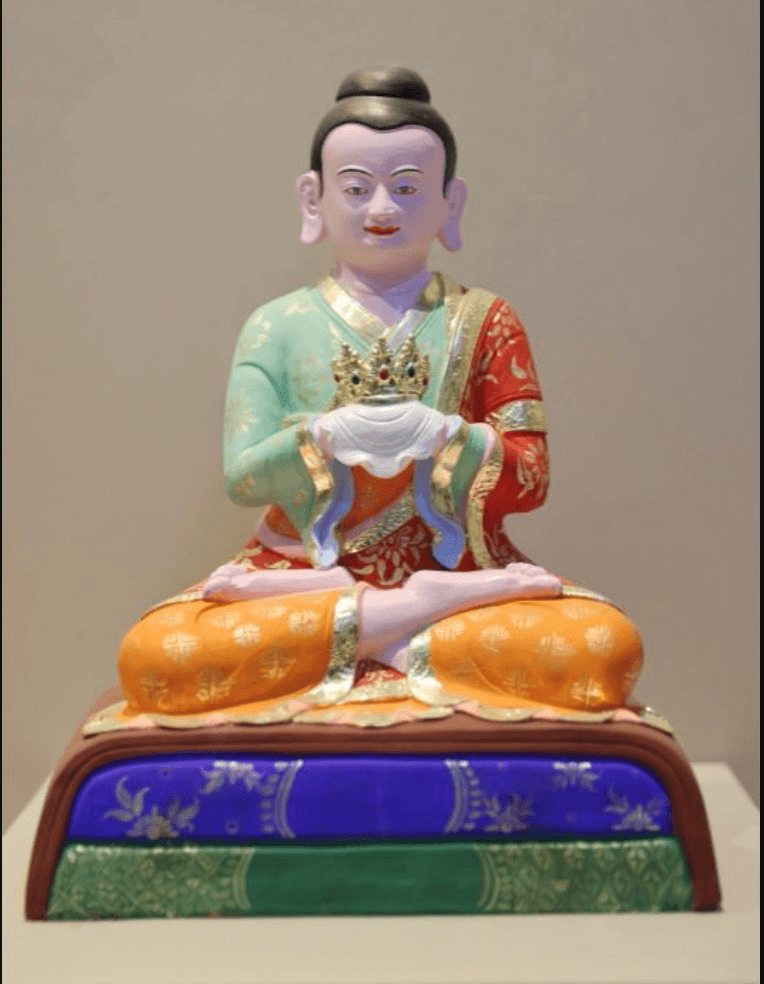

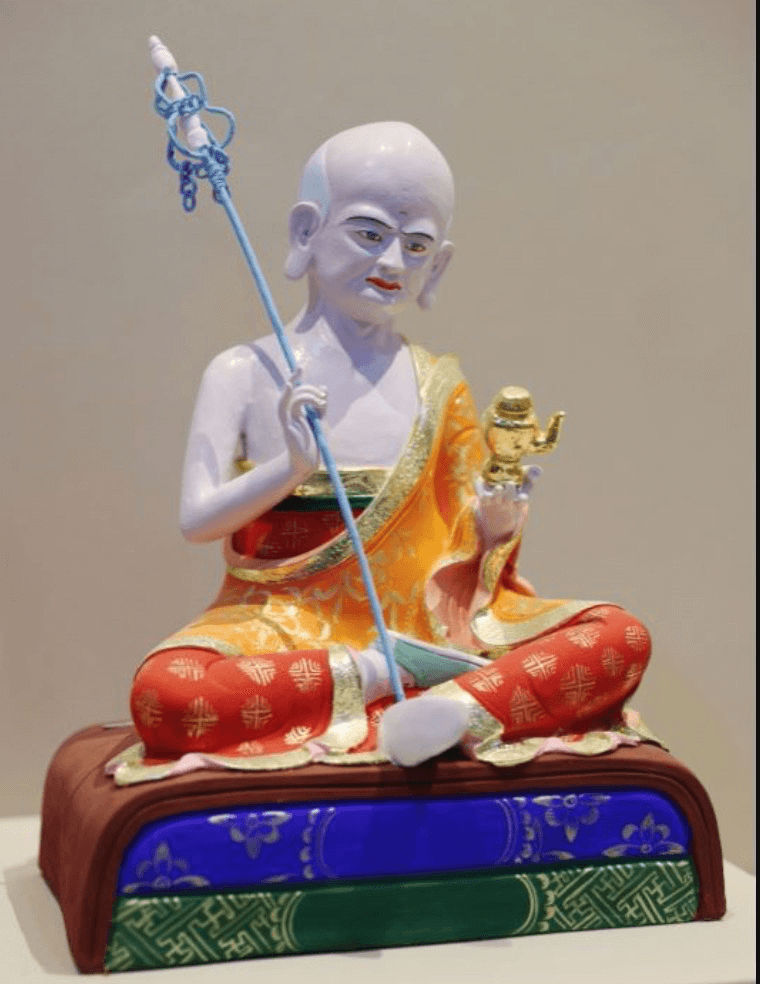

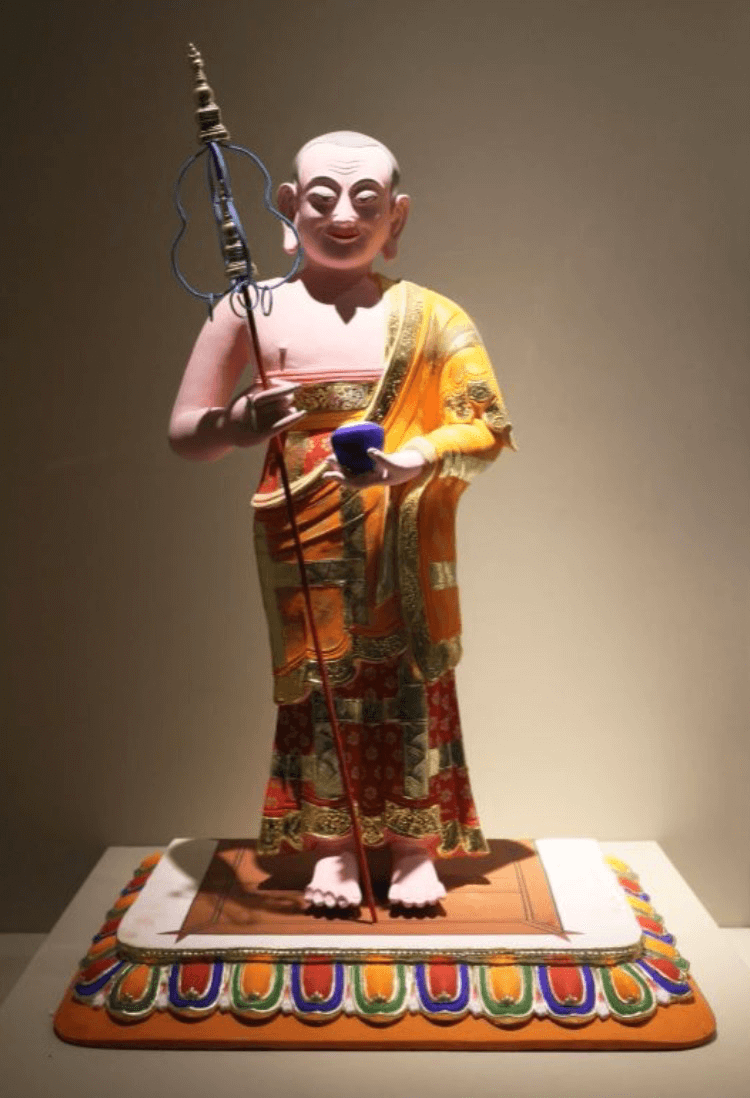

8-1-1 第一宾度跋罗堕阇尊者

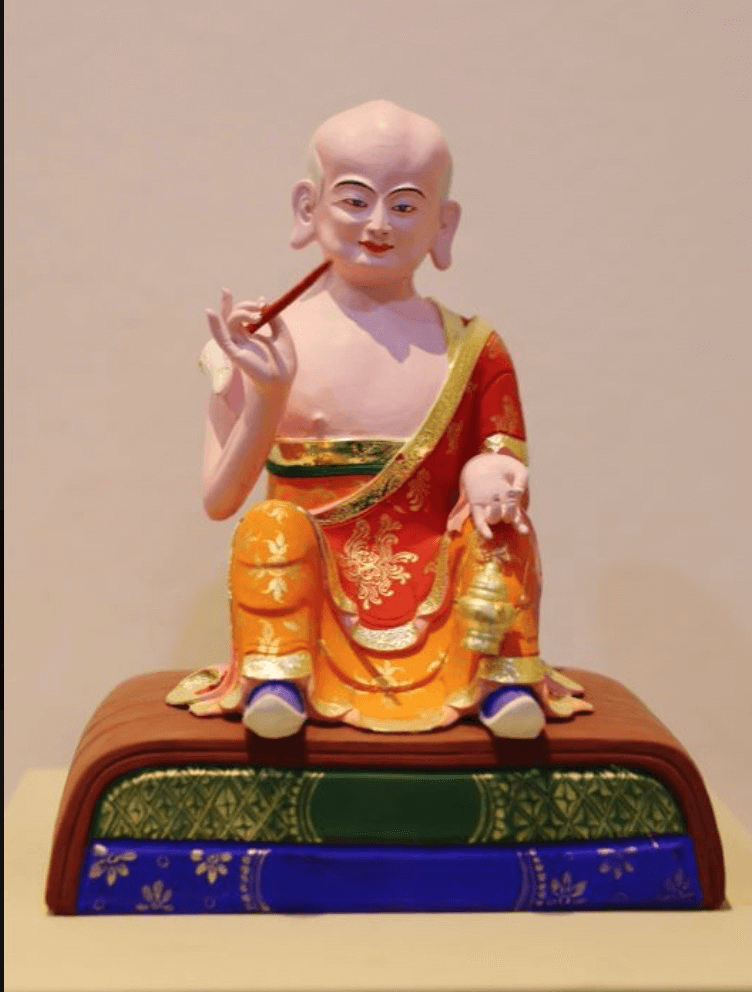

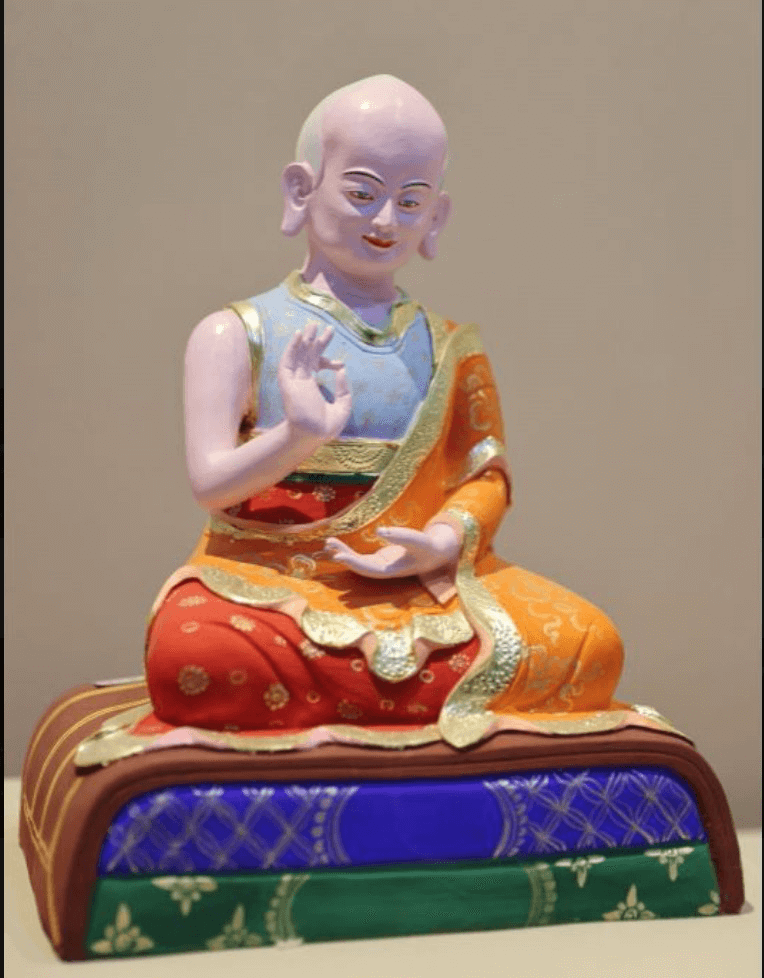

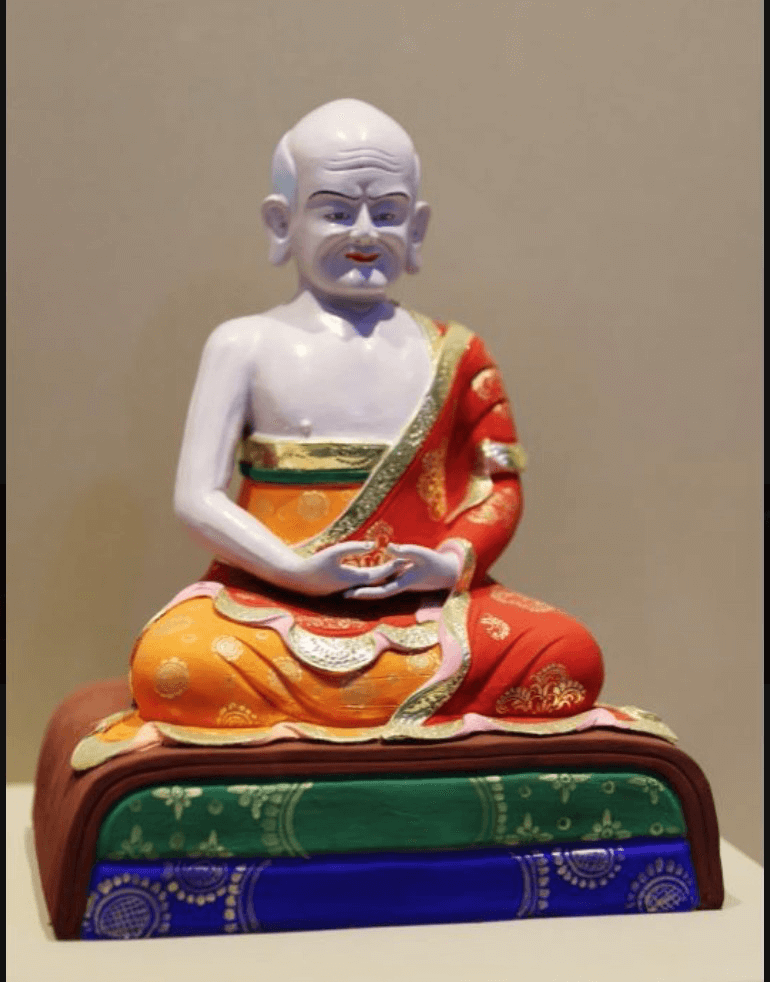

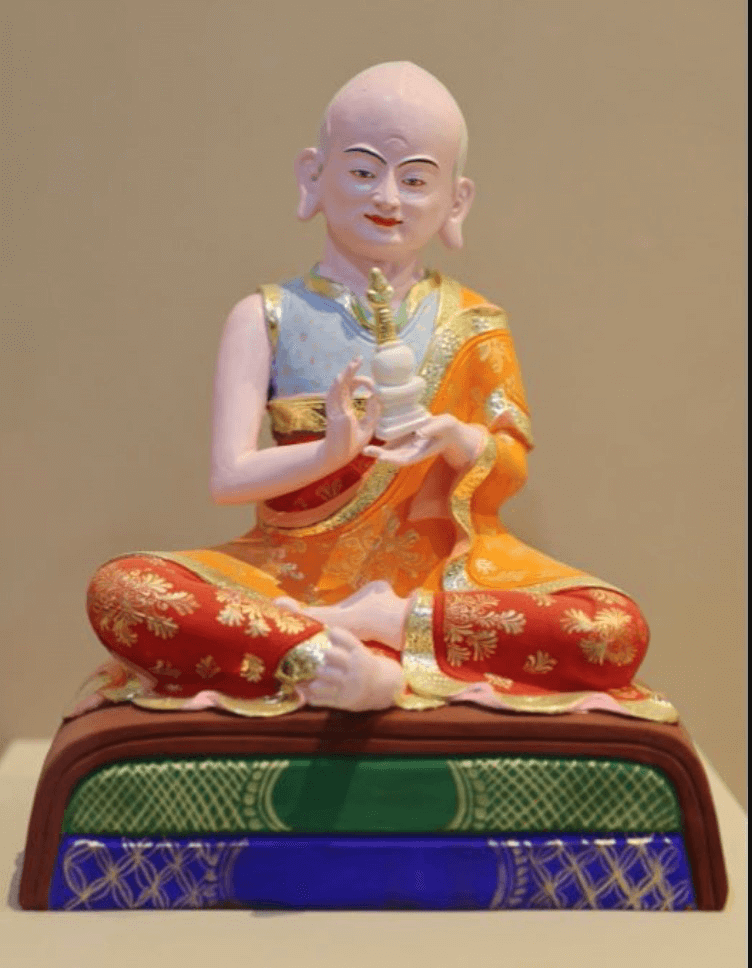

8-1-2 第二迦诺迦代蹉尊者

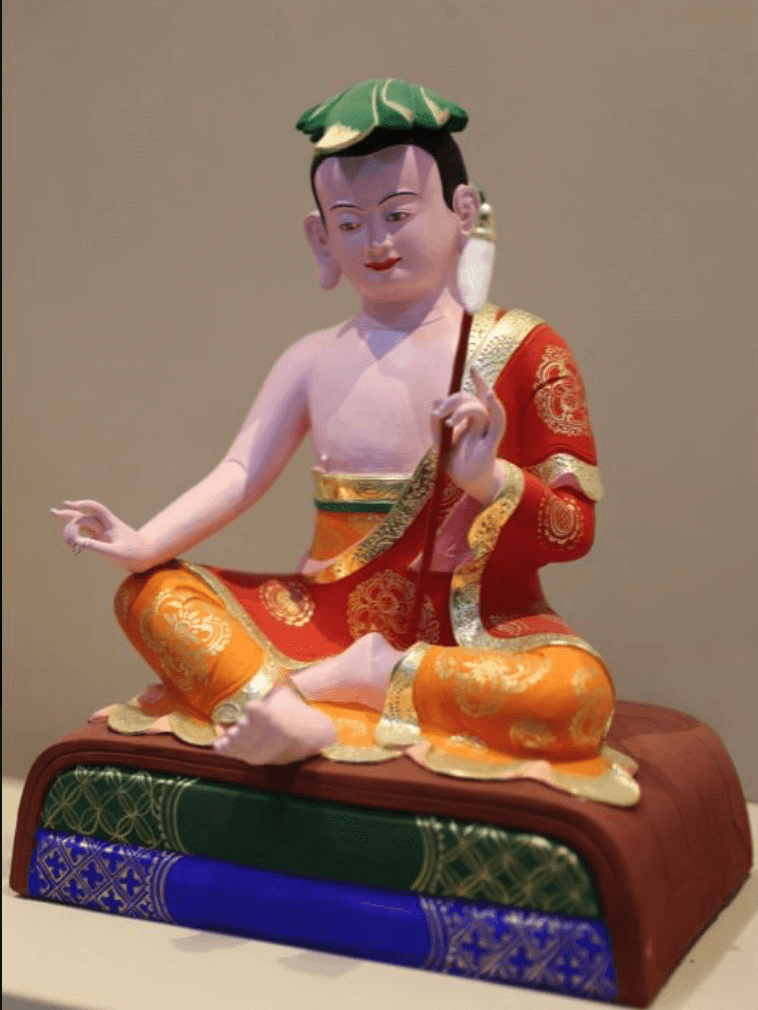

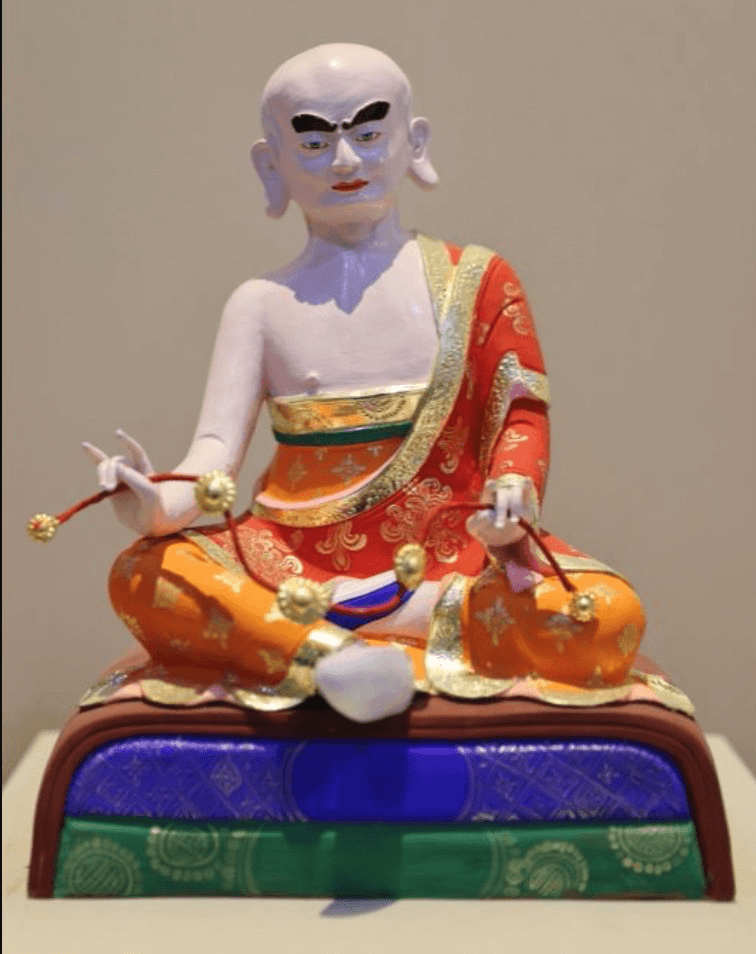

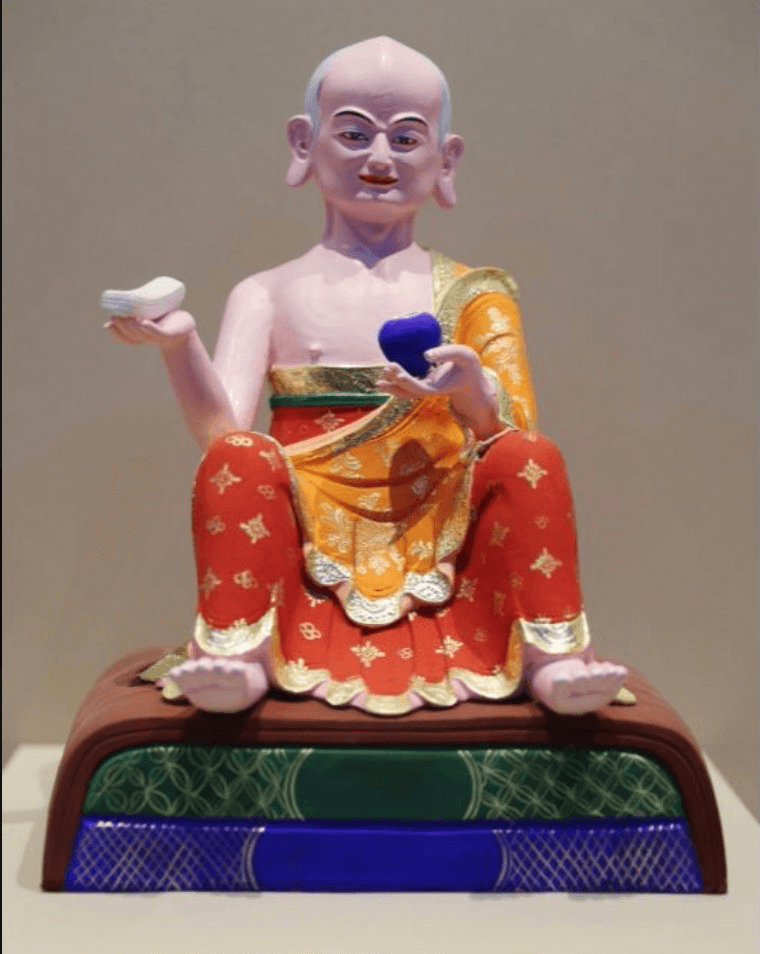

8-1-3 第三诺迦跋哩陀尊者

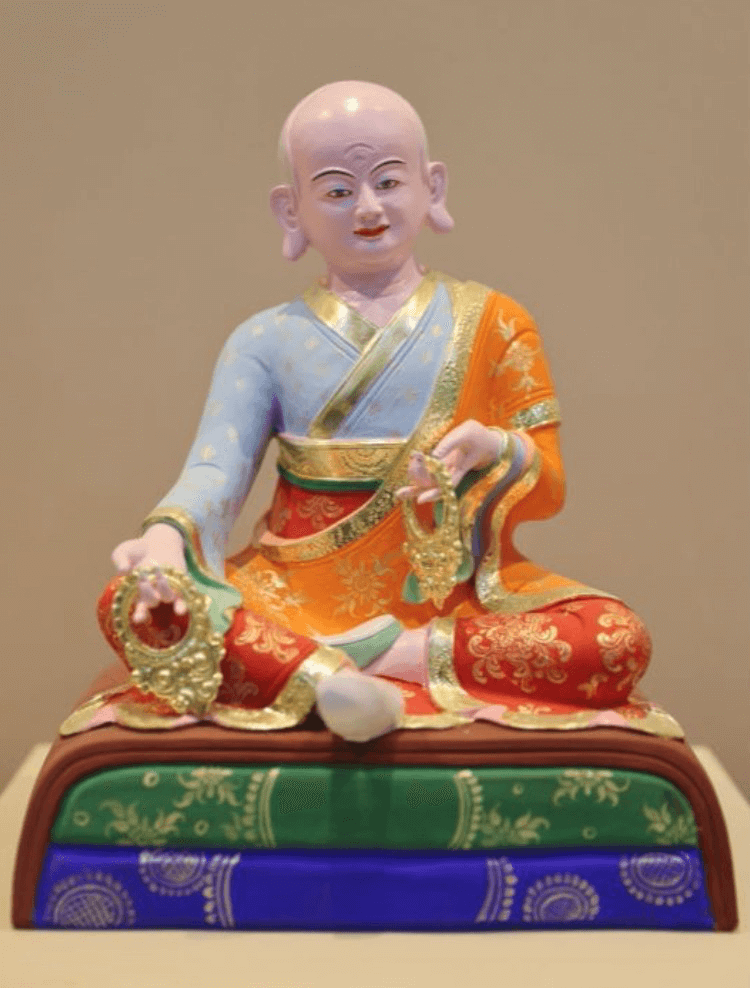

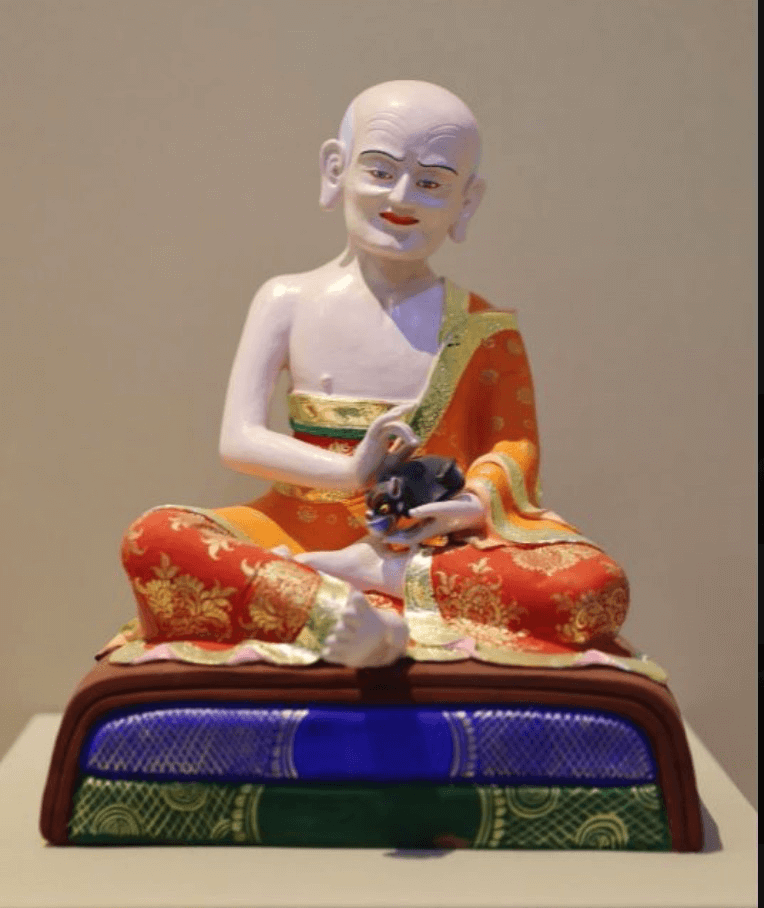

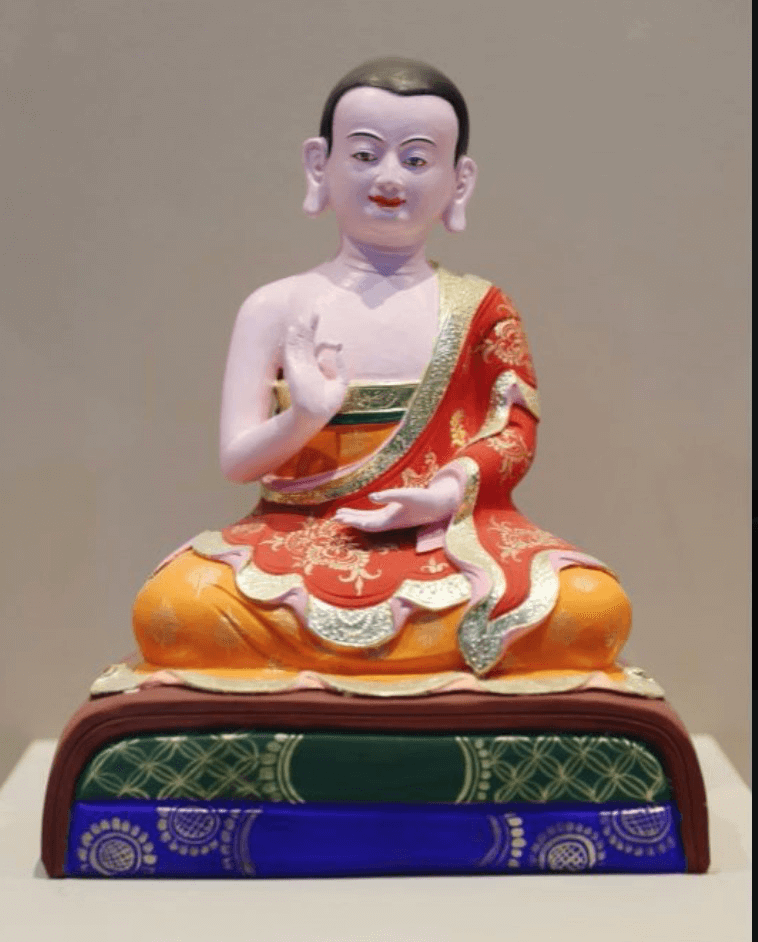

8-1-4 第四苏频陀尊者

8-1-5 第五阿秘特尊者

8-1-6 第六跋陀罗尊者

8-1-7 第七迦理迦尊者

8-1-8 第八伐阇罗弗多罗尊者

8-1-9 第九巴沽拉尊者

8-1-10 第十半托迦尊者

8-1-11 第十一罗睺罗尊者

8-1-12 第十二那迦犀那尊者

8-1-13 第十三因揭陀尊者

8-1-14 第十四伐那婆斯尊者

8-1-15 第十五阿氏多尊者

8-1-16 第十六注荼半托迦尊者

8-2-1-1 8-2-1-2 8-2-1-3 绿度母 绿度母,藏名音译为“卓江”全称“圣救度佛母”,梵文名多罗。密宗所供奉佛母之一,为观世音菩萨化身,有二十一相(化身)其形象为典型的天女相,身面绿色,一面二臂,体态优美,宛如少女。右手结施予愿印,左手结无畏印,拈乌巴拉花朵,盘腿坐在莲花座上。

8-2-2-1 8-2-2-2 8-2-2-3 右旋白海螺

藏传佛教主要供奉法器,相传释迦摩尼佛在鹿野苑初转法轮时,帝释天将一支右旋海螺献给佛祖。自此右旋海螺成为吉祥圆满的象征。

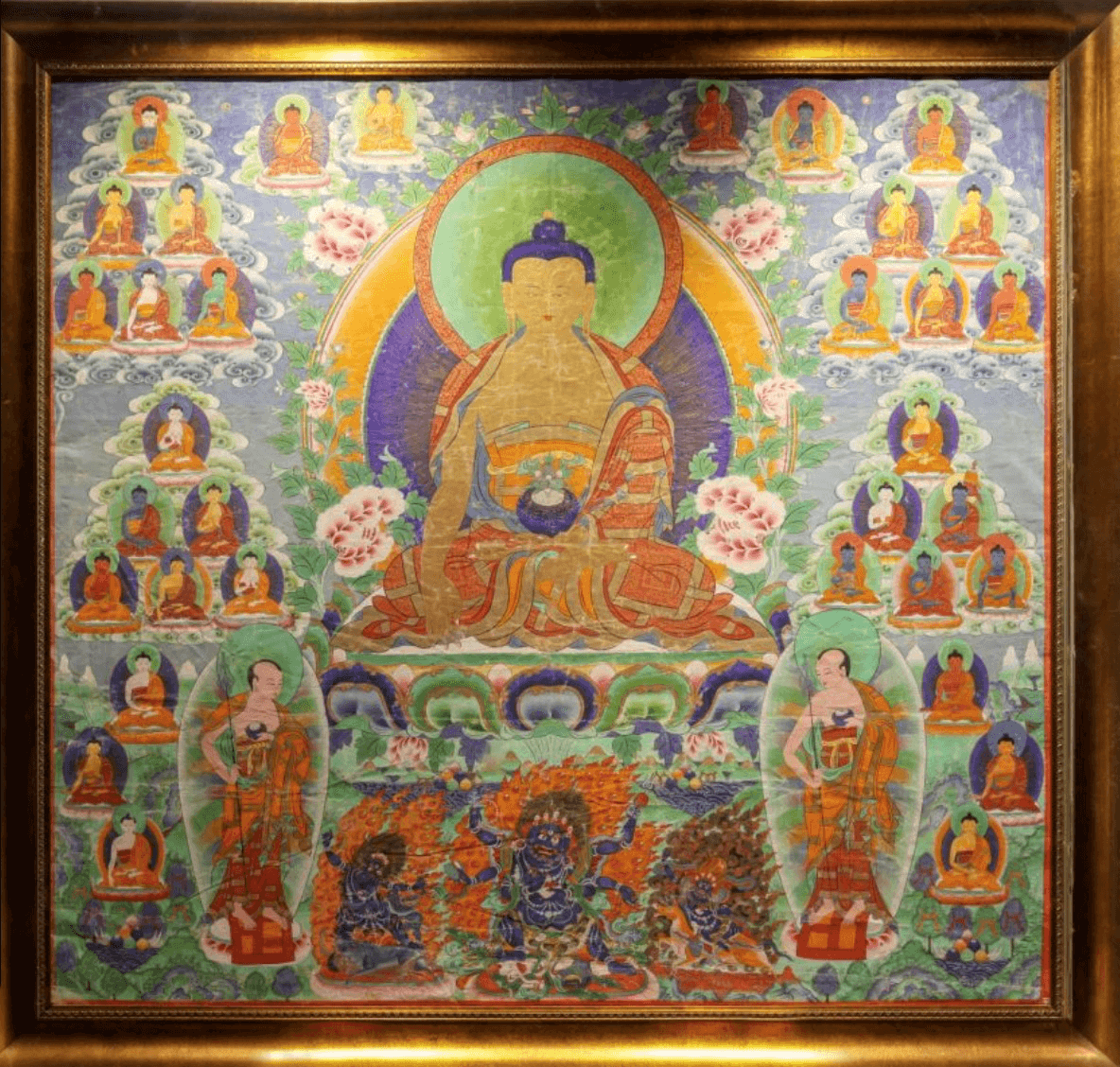

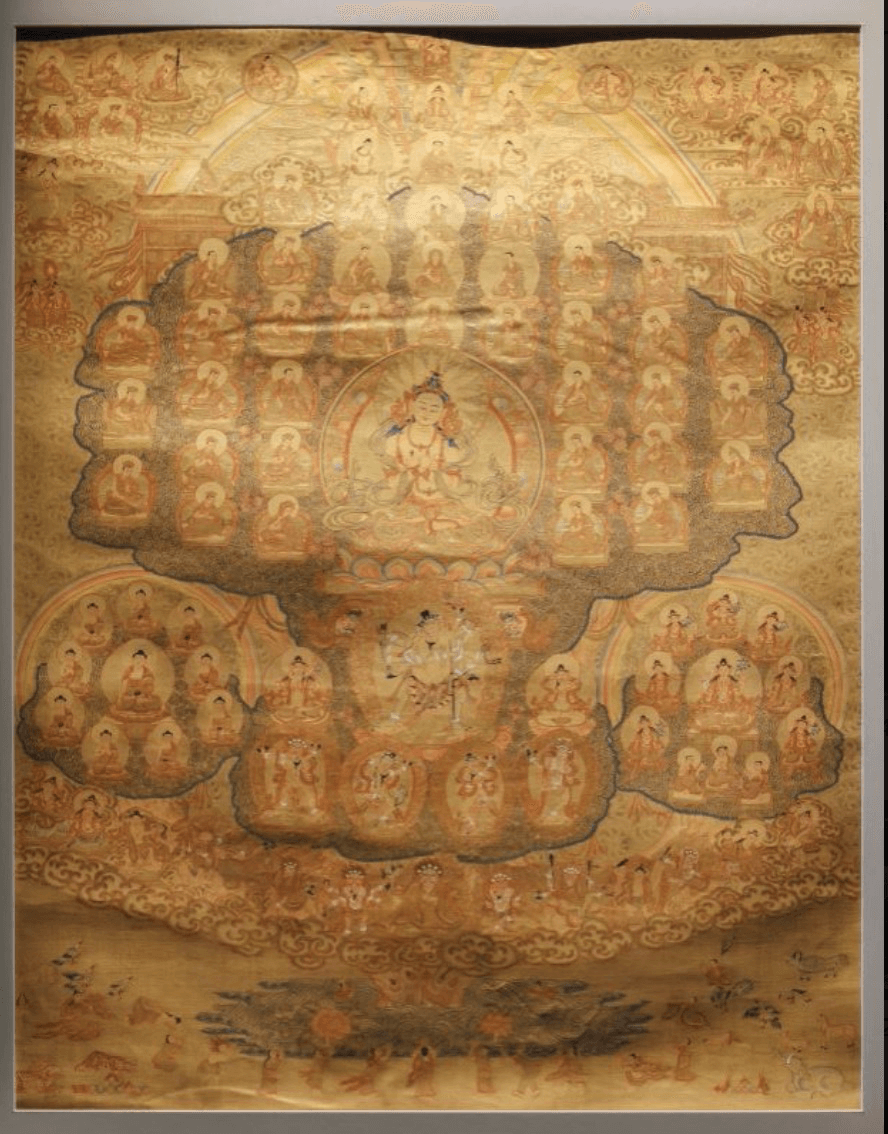

8-3-1 三十五佛 间唐

三十五佛指常住十方东、南、西、北、东南、西南、东北、西北、上、下一切世界的三十五位佛尊,《佛说决定毗尼经》载,若加五无间罪杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧,应于三十五佛前至心忏悔。

铜质

8-4-1 酥油灯 藏传佛教主要供奉法器

8-4-2 拖布 藏传佛教主要供奉法器

8-4-3 朵玛 藏传佛教主要供奉法器

8-4-4 8-4-5 净水瓶 藏传佛教主要供奉法器

8-5-1 金刚萨埵 金唐

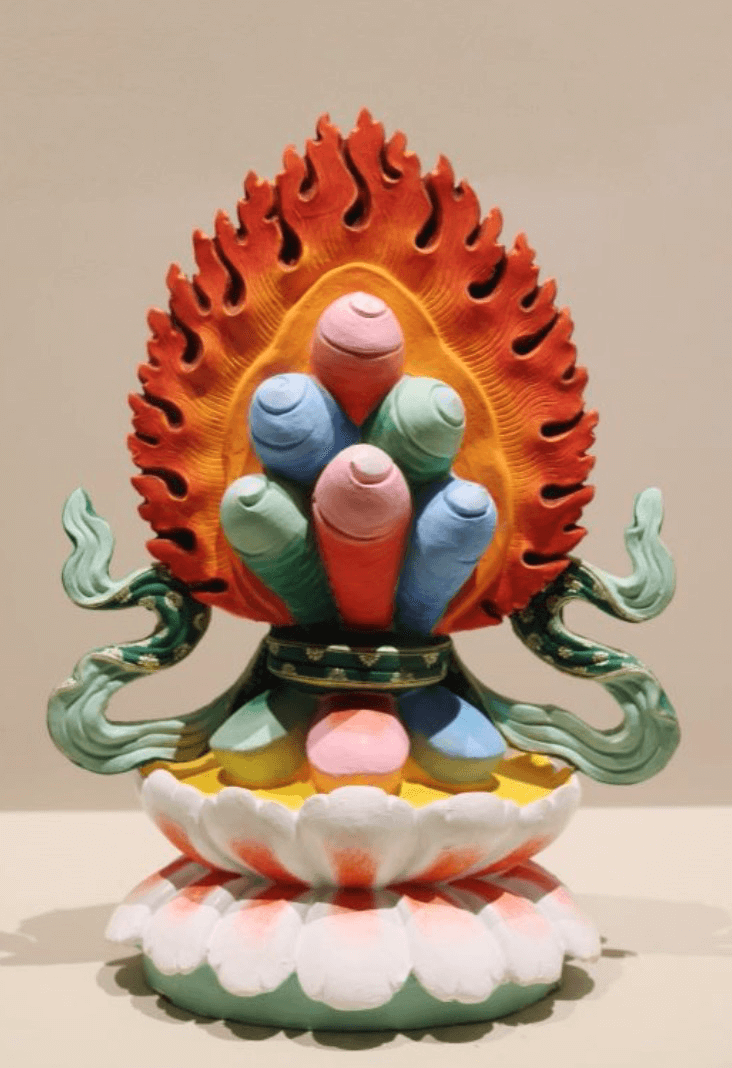

8-6-1 八瑞物 彩塑 八瑞物构成了早期佛教八吉祥之外的另一组象征符号,其中包括:宝镜、黄丹、酸奶、长寿茅草、木瓜、右旋海螺、朱砂及芥子。它们代表了敬献给佛陀的一组贡品,象征着佛陀最初的教法之一“八正道”正见、正思、正语、正业、正命、正精进、正念和正定。

8-7-1 8-7-1-1细节图 五方佛 长卷金唐

8-9-1 8-9-2 僧钵 彩塑 钵,音译钵多罗的简称,为比丘六物大衣、上衣、中衣、钵、坐具、滤水囊之一。钵是比丘的盛饭器,以石头、泥或铁制成,圆形、稍扁、底平、口略小,钵沿内弯,以防比丘清晨化缘行走时钵内的食物泼洒,意译作“应量器”。“应”有三应,一色相应,钵灰黑色,令不起爱染心;二体相应,钵体粗质,使人不起贪意;三大小相应,不过量也,乞食不过七家,令人不恣口腹之欲。

8-10-1 大日如来塑像 彩塑

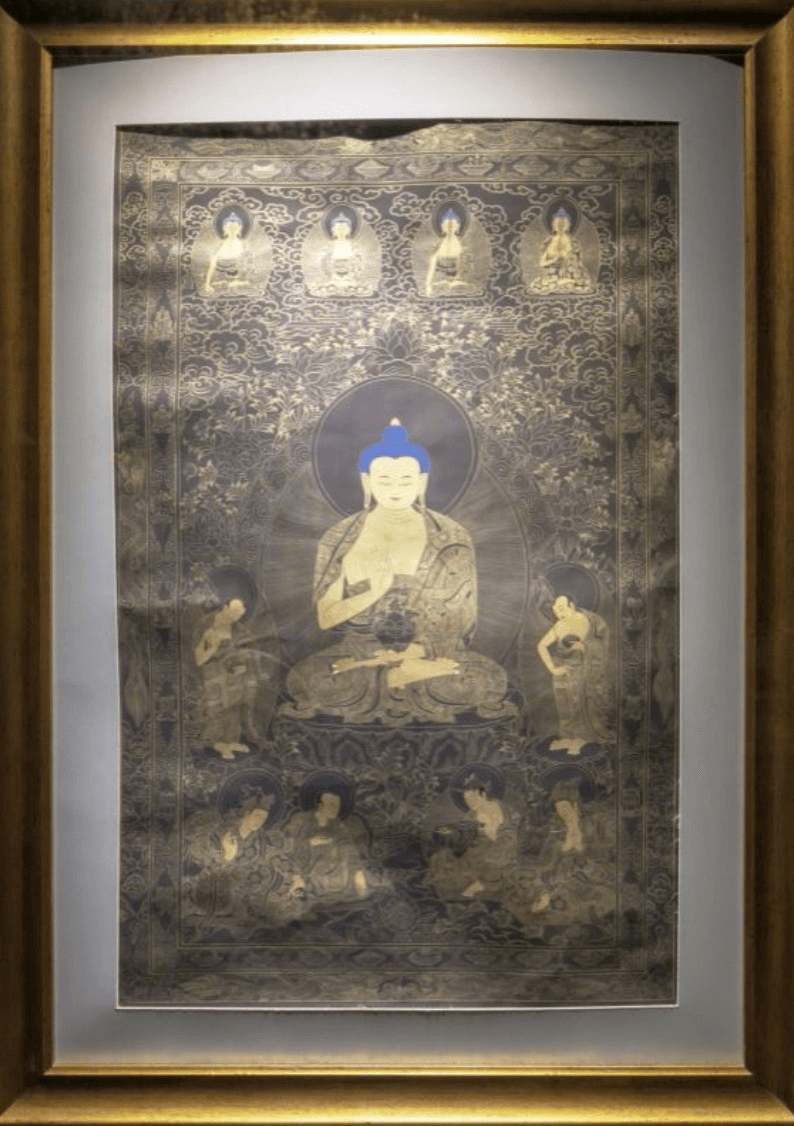

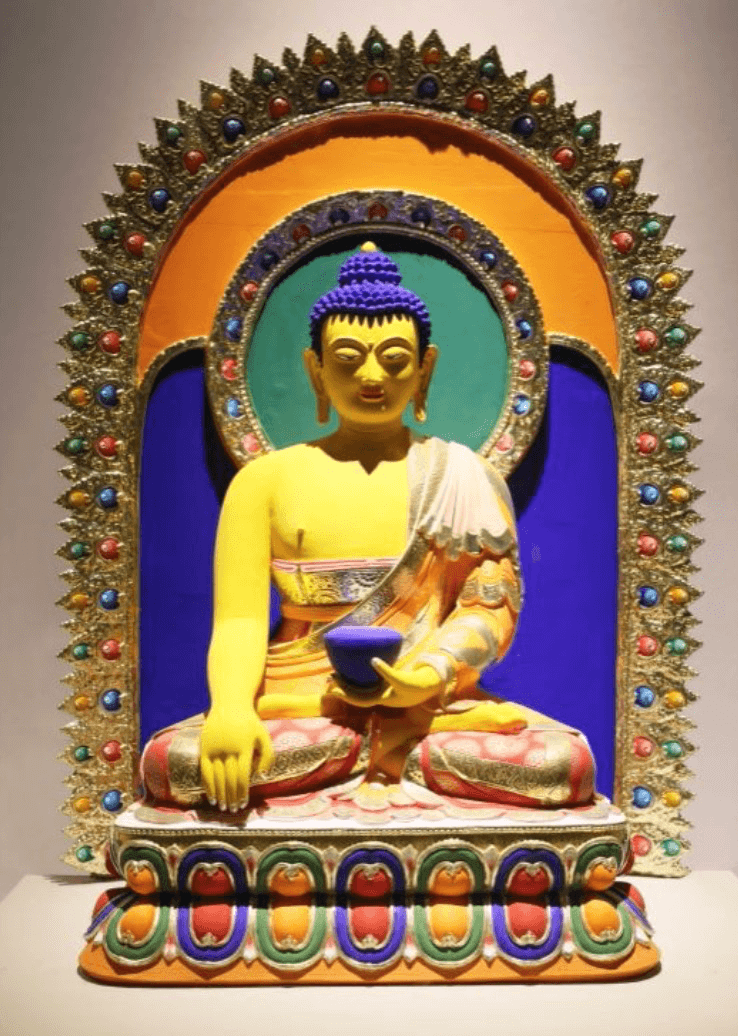

8-11-1 药师佛像 间唐 药师佛是梵文“药师琉璃光如来”的简称,东方净琉璃世界教主,亦称大医王佛,藏语称“桑杰曼拉”,简称“曼拉”。 药师佛为如来相,螺发,身蓝衣,着法衣,右手结施予愿印,手捻仙草;左手结禅定印,捧钵,结跏趺坐于莲台上。以日光、月光二菩萨为胁侍,合称东方三圣或药师三尊。由于佛经中记载东方净琉璃世界是由光胜、妙宝、圆满香积、无忧、法幢、善住法海和净琉璃七个世界组成,因此佛教中相应的出现“药师七佛”或“药师佛八尊”的组合方式。

8-11-2 药师佛像 彩唐

8-11-3 药师佛像 石刻

8-11-4 药师佛坛城 沙坛城 药师坛城是药师佛文化的信仰中心和药师法门以及“药师禅”的修持地,是具有胜境加持力的“道场”。

8-11-5 药师佛像 石刻

8-11-6 药师佛像 黑唐

8-12-1 8-12-2 释迦牟尼佛 泥塑

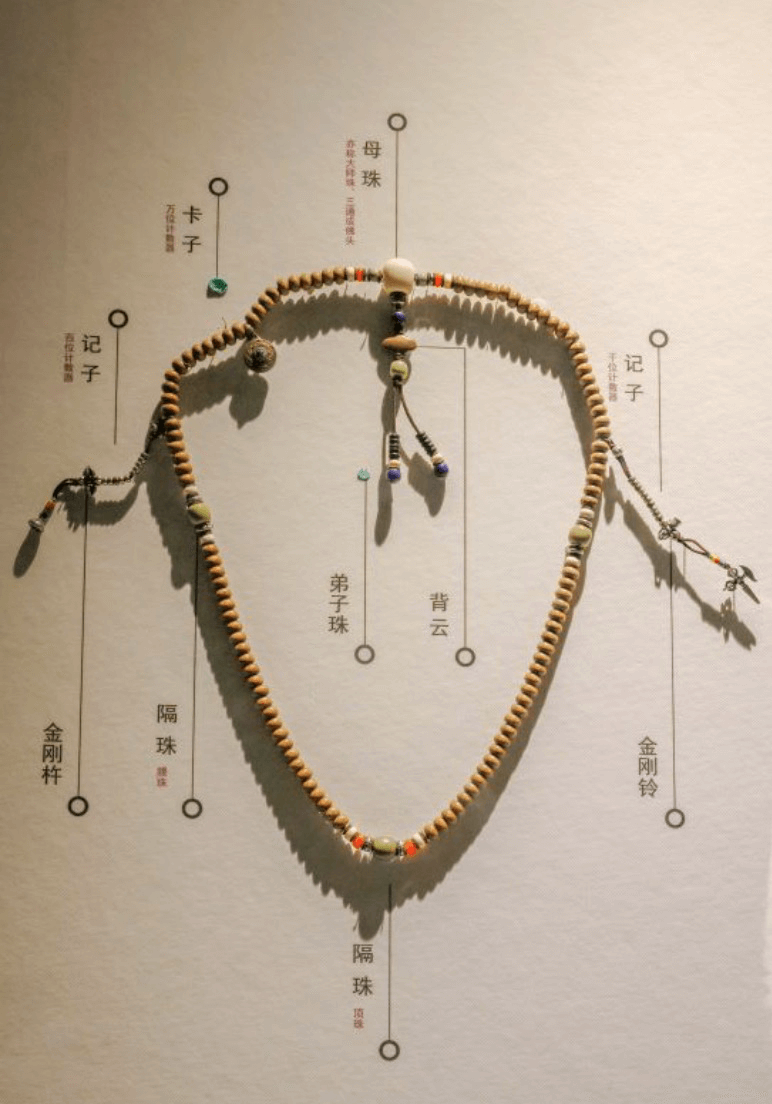

8-13-1 8-13-2 念珠 梵语钵塞莫的意译,亦名数珠,佛教诸菩萨及上师右手所持法器。念诵佛号或经咒时用以计数并约束心神之物,亦象征着通过念诵咒语体现出其“语”之纯净。通常以各种木珠、菩提子及动物骨珠等为基础穿制而成。藏式念珠多由108粒佛珠和佛头、隔珠、计数器、卡子等几大部分构成。

8-14-1 8-14-2 8-14-3 嘛呢轮 亦称转经筒,藏传佛教法器。形如圆桶,中置以轴,其中装纸印经文,上下两端固以轴承,周围饰六字真言,转动一周即标识念诵经文一遍。嘛呢轮,藏传佛教徒用以手持的小型转经筒。

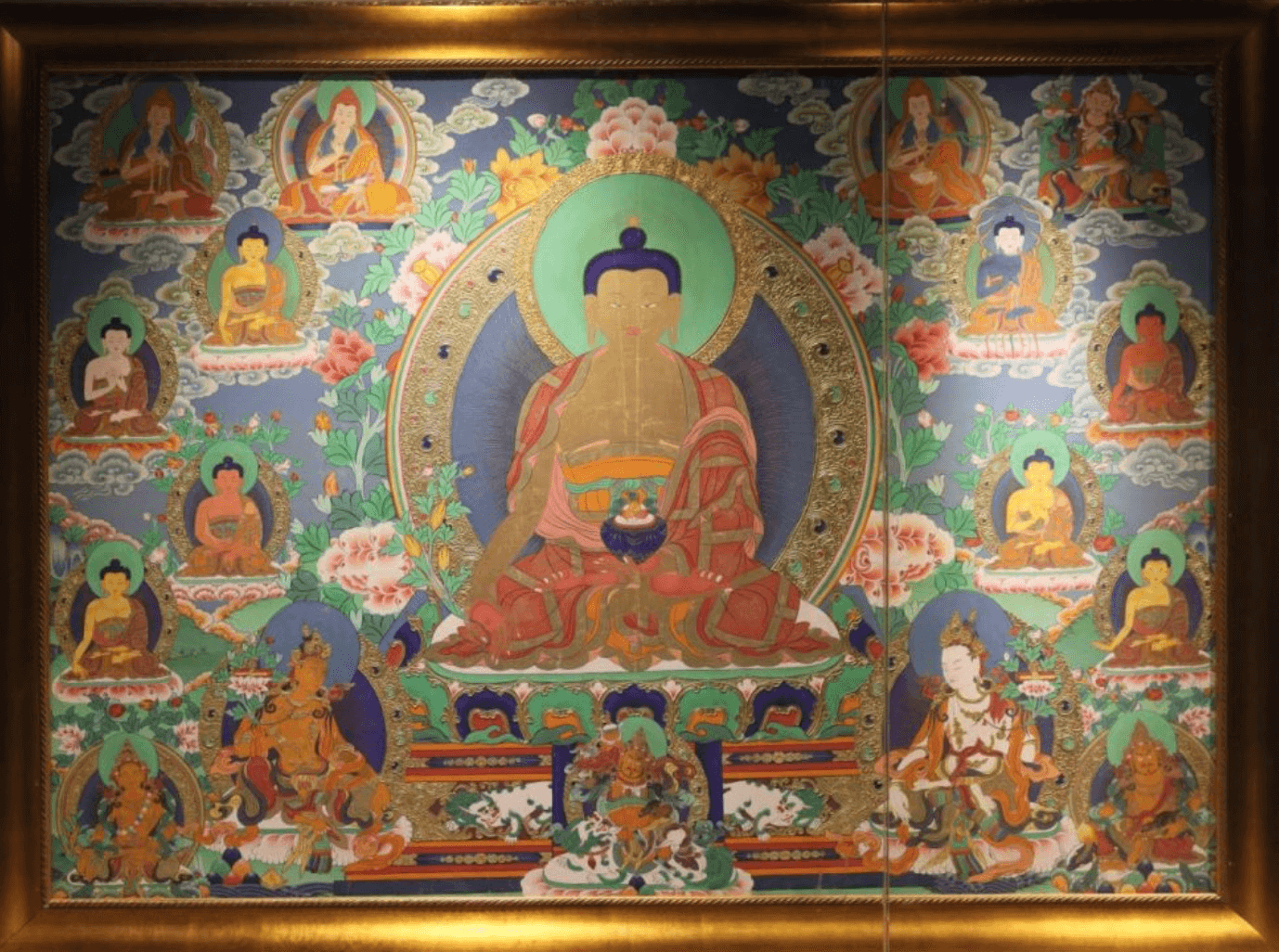

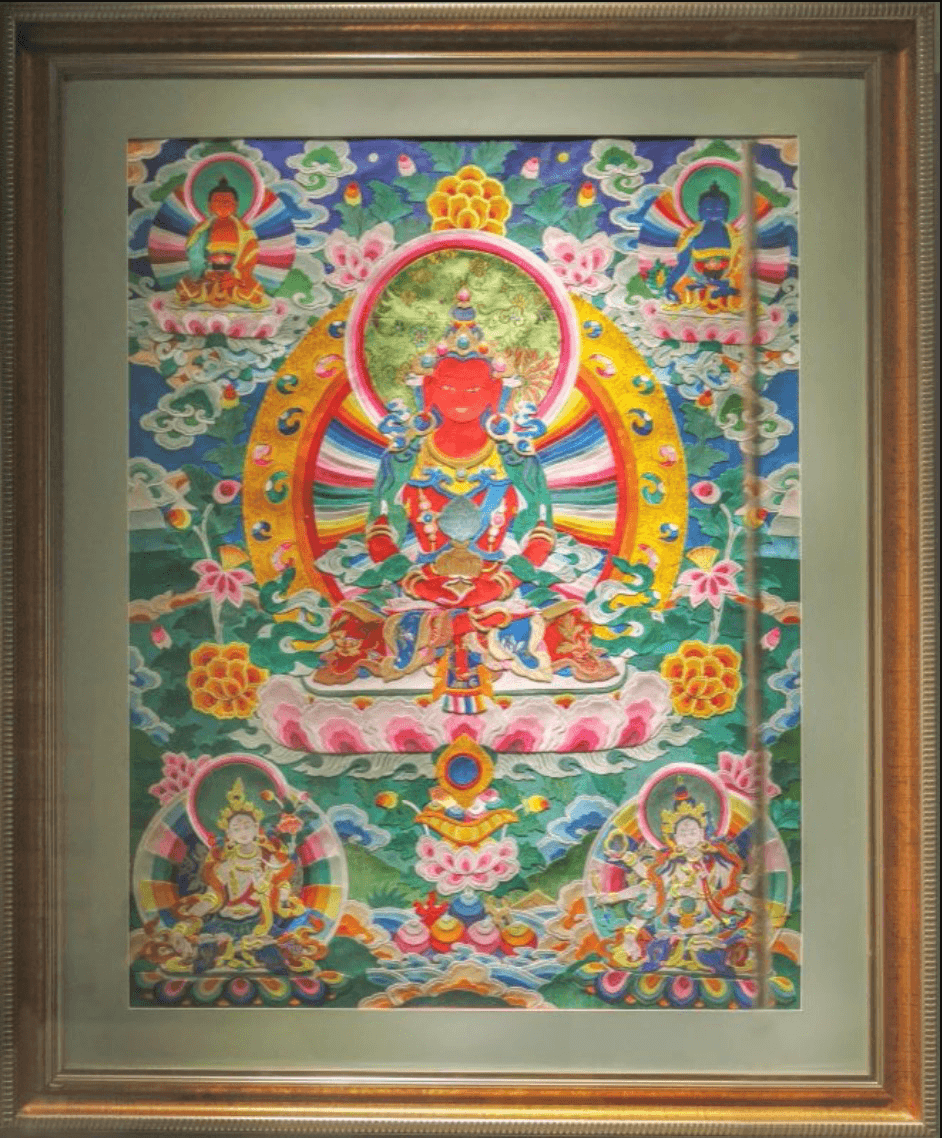

8-15-1 无量光佛像 彩唐 无量光佛是阿弥陀佛的法身佛,是佛陀智慧的象征,其形象为如来相,螺发、身面红色、着法衣、双手结禅定印,捧钵,钵中储有山、川、大地、甘露、日月等。

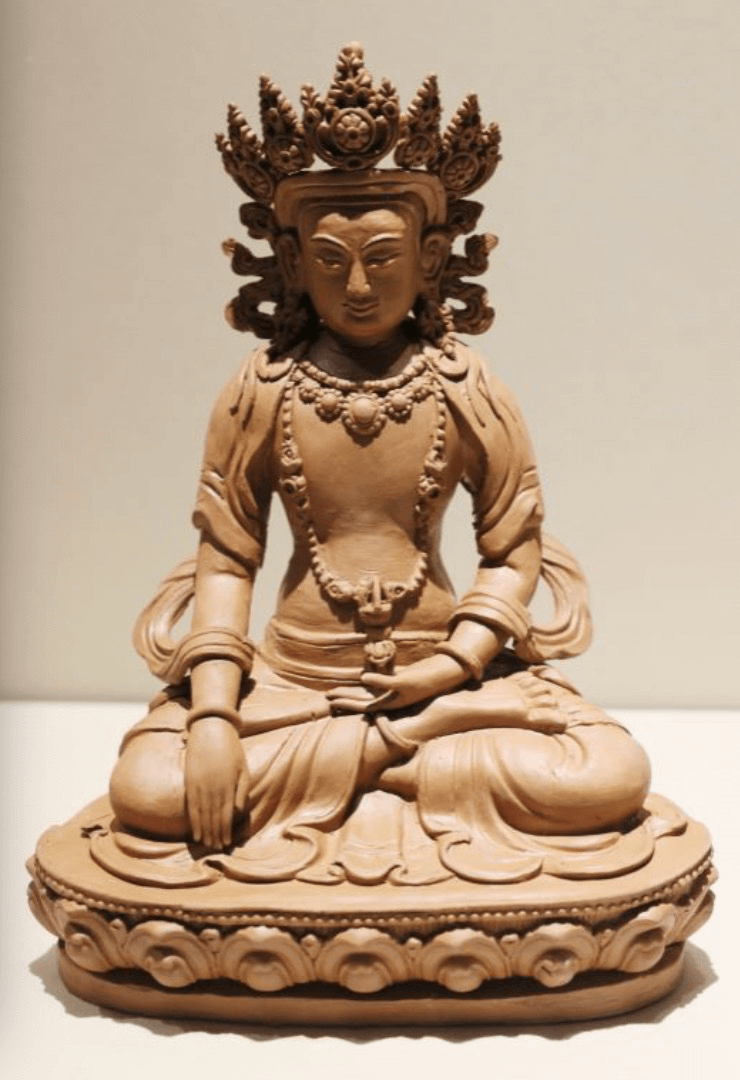

8-16-1 无量寿佛像 无量寿佛为阿弥陀佛的报身佛,俗称长寿佛。以菩萨像显现,身红色,头戴五佛宝冠,挽五髻,穿天衣,饰珠宝璎珞。双手结禅定印,手捧生长着莲花的长寿瓶,盘腿坐在莲花座上,常与白度母、尊胜佛母合供一堂,是为长寿三尊。

8-17-1 法轮 泥塑 法轮,藏语称为“柯鲁”。法轮呈圆轮形,原是古印度的一种武器。在佛教中代表佛法,经中云:“轮具二义,一旋转义,二摧辗义,以四谛轮转度与他,摧破结惑,如王轮宝,能坏能安。法轮亦尔,坏烦恼怨,安住谛理。”意指佛法如转轮王的轮,旋转不停,永无休止。

8-18-1 8-18-2

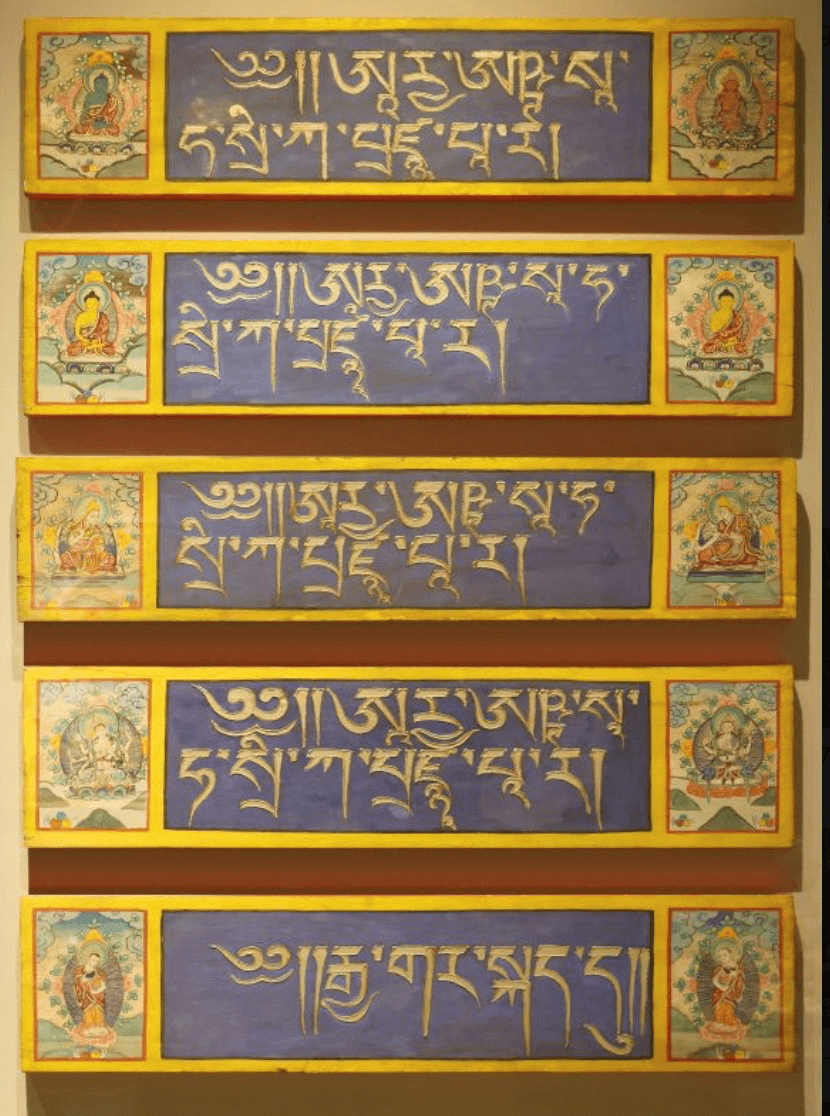

“经”,梵语作修多罗。本义是线,线有贯穿、摄持不令散失的作用。如来随机说法,后由结集者聚集诵出佛陀的遗法,再用线把它编集起来,佛法才能流传到现在。“经”也意译为契经,契者合也,上契诸佛之理,下契众生之机,具有贯、摄、常、法四义。贯者,贯穿所应知义理;摄者,摄化所应度众生;常者,三世不能易其说;法者,十界所应遵其轨。佛经,特指佛经三藏之一的经藏所收典籍。

《甘珠尔》与《丹珠尔》,即《藏文大藏经》,是以藏文撰写的藏传佛教典籍总集。据载译编工作始于公元八世纪松赞干布时期,当时所编《丹迦目录》,收入由梵文、汉文译出的佛典4000余部,均以手写本形式流传。十三世纪晚期,纳塘寺僧人迥丹惹迟将搜集到的大量藏译佛经编订为《甘珠尔》和《丹珠尔》,并于公元1313年(元皇庆二年)至公元1320年(元延祐七年)雕印颁行于世。

藏文大藏经一般用贝叶经形式,以夹板束为箧,称“梵箧装”。藏文大藏经先后刻本达十余种之多,除藏经、律、论外另收入文法、诗歌、美术、逻辑、天文、历算、医药及工艺等内容。其中:

《甘珠尔》,意译佛语部,亦称“正藏”,收入经、律、密咒三个部分,相当于汉文大藏经的经、律。

《丹珠尔》,意译祖师部或论疏部,亦称“续藏”,为历代大师著作,相当于汉文大藏经的经论、律论及史传等部。

另有松绷,意译杂藏,为藏、蒙佛教徒的著述。

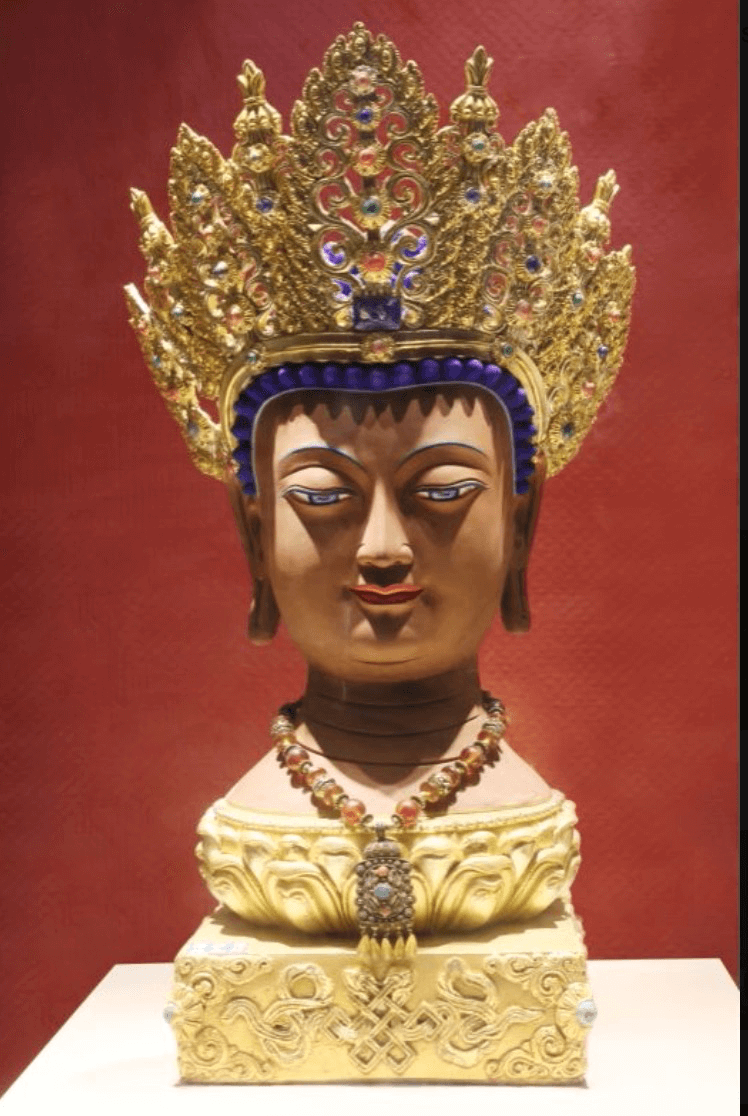

8-19-1 佛首 彩塑

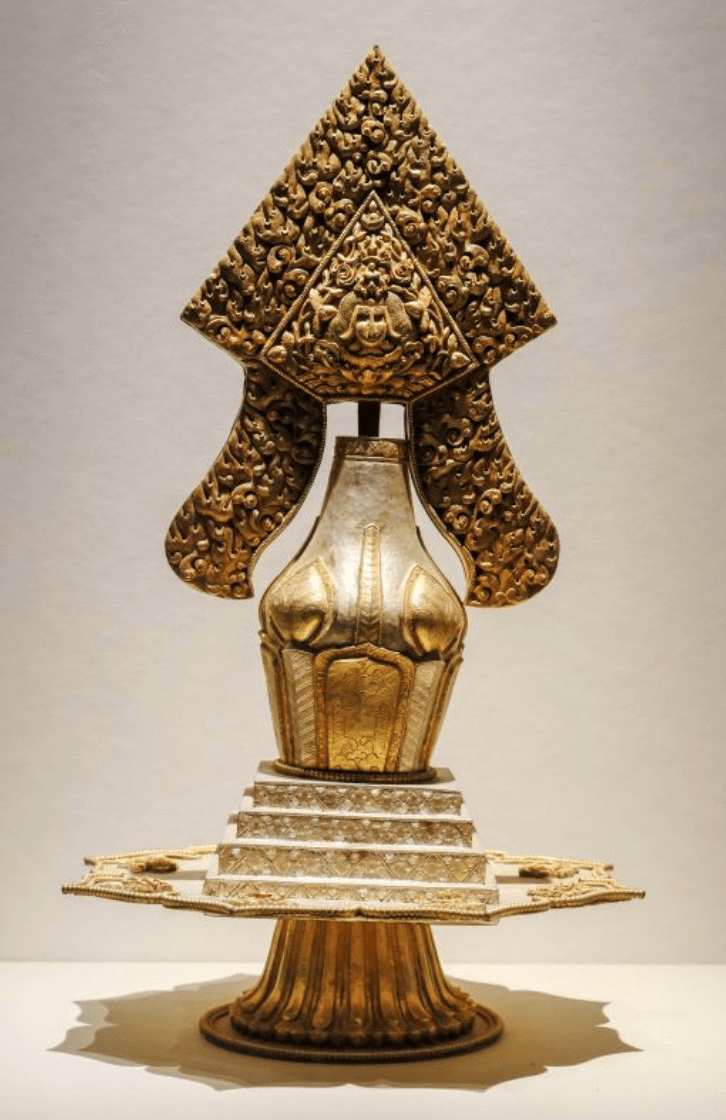

8-20佛塔

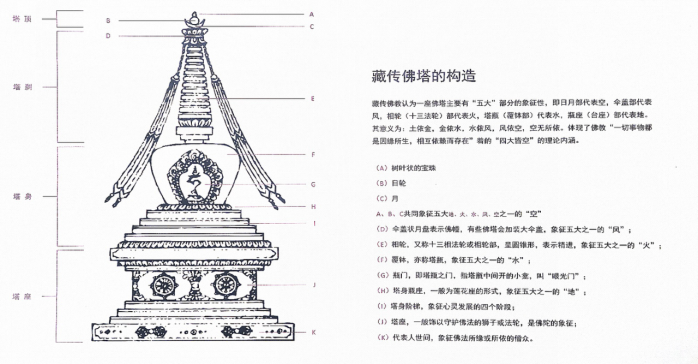

释迦牟尼佛在《佛说造塔功德经》中说“诸法因缘生,我说是因缘,因缘尽故灭,我作如是说”一偈置于塔中,奉为佛之法身。故佛塔代表佛的“意”(法身)。故佛塔代表佛的“意”(法身)并存有他的灵骨。佛塔的每个组成部分都代表通往圆满之路的某个具体表象。

据说在佛陀释迦牟尼圆寂之后不久,人们修造了两组八大佛塔。一组被称为“八大圣地如来塔“,以记载释迦牟尼佛的一生。另一组被称作“八大胜迹塔城”,是其荼毗火化后舍利分藏的八个地点。由于佛教传播流布到亚洲的不同地区,佛塔的修造也呈现出不同的风格。

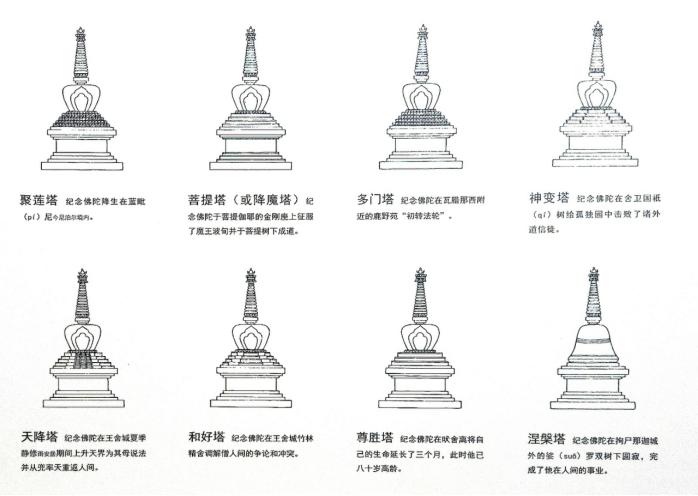

根据藏传佛教传统,要修造八大佛塔以纪念佛陀一生的八个重大事件:

彩塑

彩塑

8-20-1 聚莲塔 纪念佛陀降生在蓝毗尼(今尼泊尔境内)。

8-21-1 三宝

8-21-2 大鹏金翅鸟 佛教天龙八部之一

8-22-1 8-22-1thumbnail

释迦牟尼佛传故事

长卷彩唐

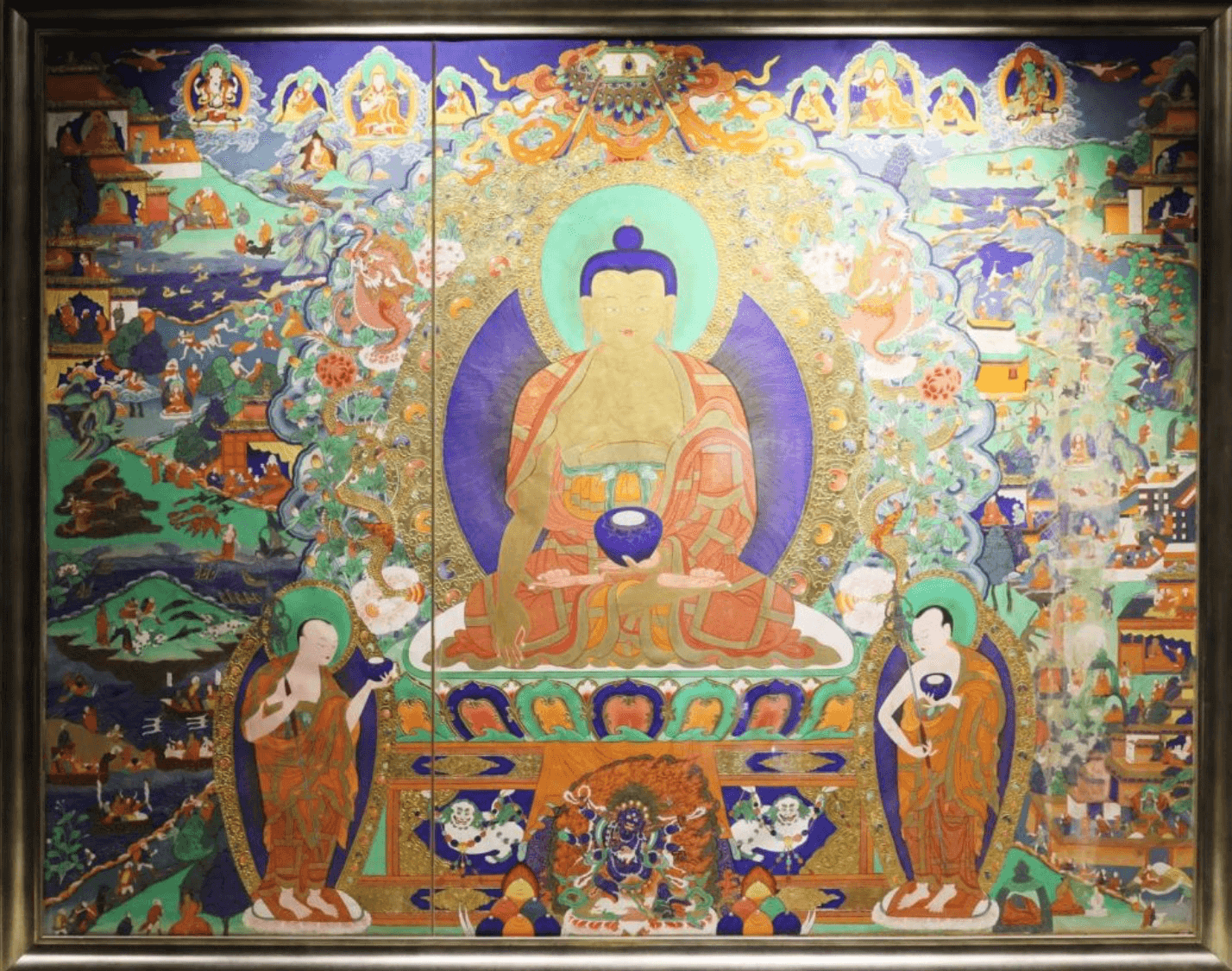

佛教有大乘小乘之分,而在大乘佛教中,又有显和密的区别以及不同国家、民族传承的异同,但释迦牟尼佛是各传承派系都共同尊崇的最高的尊佛。

佛教创始人释迦牟尼,本姓乔达摩,名悉达多,释迦是其种族名,意思是“能”;牟尼意思是“仁”、“儒”、“忍”、“寂”,释迦牟尼合起来就是“能仁”、“能儒”、“能忍”、“能寂”等,也有“释迦族的圣人”的意思。释迦牟尼生于公元前565年,卒于公元前486年,大约与我国孔子属同一时代,他是古印度北部迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)的王子。据佛经记载,释迦牟尼在29岁时有感于人世生、老、病、死等诸多苦恼,便舍弃王族生活出家修行;35岁时,他在菩提树下彻悟,遂创立佛教,随即在印度北部、中部的恒河流域一带传教。

释迦牟尼佛,被宗喀巴大师称为“至高无上的说法者和无与伦比的导师“,在藏传佛教的所有寺院,他都是必要供奉的主尊。按照藏传佛教教义,释迦牟尼有法、报、应三身,但在造像方面,主要侧重佛的法身和报身,其组合方式与表现方法也与汉传佛教不尽相同。在内容方面主要分为佛传故事释迦牟尼佛传与佛本生故事释迦之前世修行的事迹,以前者较为常见。汉传佛教故事以“八相成道”为主,即兜率天降生、白象入胎、驻胎说法、右肋降生、逾城出家、树下成道、初转法轮、双林入灭等八个故事;藏传佛教则更强调“十二事业”,即在“八相成道”的基础上,多了学书习定、婚配赛艺、行苦行、降魔成佛等内容。

8-22-2 释迦牟尼三尊 彩唐

彩塑

8-22-3 舍利佛塑像

8-22-4 目犍连塑像

8-22-5 释迦牟尼成道像